Conversación

Congreso del futuro: cuatro miradas sobre lo que viene

Desde los periódicos impresos a la economía automatizada, desde el proceso de paz colombiano a los avances científicos o una posible extinción masiva, cuatro de los más destacados invitados a la versión 2017 del Congreso del Futuro, que comienza el lunes, conversan sobre sus respectivas áreas de interés y competencia.

.

.

.

John Mulholland, nuevas formas de contar historias

John Mulholland, nuevas formas de contar historias

“Los diarios han transformado totalmente la forma como se aproximan a contar historias, de manera que creo que ya no es útil hablar de ‘periódicos’ y otras ‘plataformas digitales’, pues muchas viejas organizaciones de noticias se han adaptado, o están tratando de hacerlo, a una nueva forma digital. Están entregando noticias, aplicaciones, comentarios, investigaciones y mucho más por esa vía y con una completamente nueva gama de herramientas. Ya no es sólo texto, puede ser video, audio, datos, realidad virtual o un blog en vivo que abarca lo escrito, audio, fotos, tuits”,dice John Mulholland, editor del británico The Observer, que si de viejas organizaciones de noticias se trata, es el periódico dominical más antiguo del mundo, y junto a su fraternal compañero The Guardian (forman parte del mismo grupo de medios), está entre los más influyentes. Mulholland ha estado vinculado a ambos casi toda su carrera, desde 1990 (con alguna interrupción), de manera que le ha tocado ver de cerca asuntos tan complejos como los casos de Wikileaks y Snowden, sobre los límites de vigilancia de las agencias de seguridad. Mulholland es editor de The Observer desde 2008.

¿Y qué pasa con el periódico impreso?

Por supuesto, todavía contamos estas historias en papel impreso, y ese formato ha sido mucho más resistente de lo que nadie creía posible, pero dado que las tendencias de circulación y publicidad disminuyen, es poco probable que sea sostenible en el largo plazo. Lo que “largo plazo” signifique en años, es algo que está por verse. Además, sólo porque las viejas organizaciones de noticias se estén transformando en plataformas digitales no significa que sea una transformación fácil. Es tremendamente difícil.

¿Por qué?

El modelo que todos pensamos que era posible hace unos años —construir un sitio web con mucho tráfico de lectores y luego los dólares de publicidad que lo seguirían— ahora está completamente quebrado. Los dólares de anuncios simplemente no están allí —están siendo captados desproporcionadamente por Google y Facebook-. Esto nos ha golpeado a todos. Un periódico con un tráfico enorme no puede competir con esas dos plataformas ya que ellas poseen mucha información sobre sus usuarios (quiénes son, dónde viven, dónde compran, qué les gusta, etc.) y los sitios de periódicos tienen pocos datos preciosos que ofrecer a los anunciantes. Es decir, ya no podemos depender de un modelo basado en la publicidad.

¿Y afecta el contenido? Noticias “de última hora” parecen imposibles en papel…

Lo que The Guardian publica impreso es una pequeña muestra de lo que publica digitalmente. Los periódicos en línea por supuesto que tienen noticias de última hora y las seguirán teniendo. En el impreso tiene que haber una tendencia a ofrecer más contexto, análisis, comentario, ayudándonos a dar sentido al mundo. En The Observer durante los últimos ocho meses —con el Brexit, Trump y Siria— hemos encontrado que hay un enorme apetito por cosas que tratan de explicar, analizar o comentar estos grandes cambios globales. Sí, los periódicos (en su expresión impresa) tienen que mantener su importancia y sólo pueden hacerlo reconociendo que mucha gente ya sabe “qué” sucedió, ahora quieren saber “por qué” ocurrió y qué viene a continuación.

¿Está a favor de que todo el contenido del periódico esté disponible gratis en línea?

Pienso que la mayoría de los grupos de noticias se están dando cuenta de que algún tipo de pago es vital, sobre todo porque el antiguo modelo de ingresos publicitarios ha sido quebrado, como dije, por Google y Facebook. The Guardian y The Observer, técnicamente, tienen todo su contenido disponible gratuitamente, pero también está animando activamente a sus seguidores a ayudar a financiar el periodismo convirtiéndose en un “sustentador” por cinco libras al mes. No es un muro de pago formal como el de The New York Times, pero sigue siendo un método para obtener dinero de los lectores. Creo que veremos muchos modelos diferentes tratando de lograr que los lectores ayuden a pagar por su periodismo en línea.

Usted ha escrito extensamente sobre lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Cómo ve el futuro político de ese país?

Este año he pasado tiempo en Colombia y Cuba haciendo un documental sobre el proceso de paz y eso ha implicado entrevistar a muchos de los principales negociadores de todas las partes: el Presidente, sus generales, grupos de víctimas y las jefaturas de las FARC. Colombia es un país complicado —geográfica, social y políticamente— y están enfrentando lo difícil que es desenredar 52 años de guerra. El acuerdo de paz ha sido ratificado en el Congreso, pero sigue siendo muy frágil: todavía hay grandes depósitos de desconfianza, odio, ira por todos lados. Lo que es más alentador, sin embargo, es cuando se habla con las víctimas y uno se da cuenta de que el país tiene la oportunidad de cerrar este capítulo.

¿Por qué?

Las víctimas con las que hablamos son muy conscientes de que están haciendo un sacrificio —perdonar, no olvidar nada— para que su país pueda seguir adelante. Son los verdaderos héroes de Colombia. La reconciliación y el perdón son absolutamente un punto crítico: si la gente sigue insistiendo en venganza y castigo, el acuerdo de paz se desmorona. Pero no será fácil: firmar un acuerdo de paz no garantiza la paz.

¿Cuál es el principal desafío ahora para Colombia?

El mayor desafío postconflicto para el Estado es entrar en aquellas áreas que las FARC y los cárteles controlaban. ¿Puede hacerlo? ¿Está listo, finalmente, para ser un Estado para todos los colombianos? Bueno, la paz al menos le da una oportunidad que nunca antes había tenido.

Ryan Avent y un mundo sin trabajo

Ryan Avent y un mundo sin trabajo

Temprana maldición: ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Pero qué pasaría si no fuera necesario, si robots trabajaran por nosotros? Ryan Avent es uno de los editores y columnista en el semanario The Economist. En su último libro, The Wealth of Humans (La riqueza de los humanos), aborda los cambios provocados por el progreso tecnológico.

Si la automatización y la globalización generan un mundo con abundante mano de obra y poco trabajo, algunos tendrán mucho tiempo libre, pero muchos trabajadores tendrán empleos más precarios…

Irónicamente, tenderán a ser los trabajadores menos importantes, con menos poder de negociación, quienes tendrán mucho tiempo libre. Durante la última década o dos, las horas trabajadas por las personas menos calificadas y con salarios relativamente bajos han tendido a la baja, mientras que los que ganan ingresos muy altos trabajan más horas. El problema es que nuestras sociedades no están construidas para ese mundo.

Muchas de las personas que se encuentran con más tiempo libre preferirían tener buenos empleos; cuando no pueden encontrar uno con un buen sueldo se frustran e indignan. La salud mental y física de algunos se deteriora, mientras que otros expresan su frustración apoyando a los partidos políticos marginales. Y las redes de seguridad social se construyen generalmente sobre el supuesto de que la mayoría de los adultos sanos se emplean tiempo completo. Cuando no es el caso, los presupuestos del gobierno se vuelven insostenibles y los diferentes grupos luchan en torno a quienes merecen recibir los beneficios estatales financiados por un reducido segmento de contribuyentes que trabajan.

Predice que cuando la nueva revolución informatizada reorganice la economía, seguirán disturbios sociales a menos que los gobiernos y otras instituciones realicen reformas…

Yo diría que históricamente el cambio económico ha llevado en última instancia al malestar social, y que es generalmente en respuesta a éste que vemos la reforma a los sistemas políticos y otras instituciones.

¿Cómo ve el futuro de un mundo postrabajo?

Eventualmente, un mundo post-trabajo debería ser algo maravilloso. Un mundo en el que la gente no necesite trabajar debe ser uno en el que no haya escasez material, y en el que todo el mundo sea mucho más rico que lo que somos hoy. También debe ser un mundo en el que las personas sean libres de usar sus vidas como quieran, en las cosas que son más importantes para ellos: como la familia, el saber, el arte o ayudar a los demás. La dificultad viene cuando intentamos hacer la transición a ese mundo. Nuestras instituciones están totalmente inequipadas para manejar un mundo sin trabajo.

Necesitaremos desarrollar nuevas instituciones y normas. Pero el proceso de desarrollo de éstas es inevitablemente contencioso; la gente no está de acuerdo sobre cómo las cosas deberían funcionar y lo que es justo o injusto. Los desacuerdos a veces se producen al interior de los sistemas políticos existentes, que a veces no pueden manejarlos y entonces hay formas más destructivas o violentas de malestar social. La humanidad pasó por esto mientras se ocupaba de adaptarse a las tecnologías de la revolución industrial. Tendrá que pasar por eso de nuevo, en cuanto se adapta a la revolución digital. Esperemos que podamos manejarlo.

Philip Campbell, el avance de la ciencia

Philip Campbell, el avance de la ciencia

El descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN, por Watson y Crick, en 1953, por ejemplo, apareció allí. Más recientemente los artículos sobre el agujero de la capa de ozono o la transmisión del virus de la gripe aviar. Nature es quizá la revista científica con mayor prestigio mundial. Sir Philip Campbell, ingeniero aeronáutico y astrofísico, llegó a la publicación en 1979, fue editor de ciencias físicas desde 1982 a 1988, cuando se marchó para fundar la revista Physics World; volvió a Nature en 1995, como editor en jefe. Lleva, por tanto, más de tres décadas siendo testigo de la mejor ciencia.

¿Es la publicación científica un universo en expansión?

Sí, la cantidad de trabajos que se están publicando está aumentando porque el financiamiento científico está creciendo en muchos países. Además, la gama de revistas está creciendo a medida que los temas menos tradicionales en la investigación —como muchos aspectos de la sustentabilidad— ganan impulso.

¿Por qué es tan difícil publicar en Nature y cómo son los criterios para elegir los artículos?

Nature recibe cerca de 11 mil trabajos cada año de todas las ciencias naturales. Nuestros editores eligen los artículos que creen que son los más importantes, y publicamos alrededor de 800 anuales. Los editores fijan altos estándares de importancia científica.

¿Cuáles son los eventos científicos que más le han llamado su atención como editor de la revista?

Nature publicó el primer descubrimiento de planetas (“exoplanetas”) orbitando una estrella distinta de nuestro Sol, y el crecimiento subsiguiente de ese campo ha sido muy emocionante e inspirador en su realización técnica. Publicamos el caso de la oveja Dolly —el primer mamífero clonado— y la reacción pública global fue un llamado de atención para mejorar el diálogo entre científicos y los demás en la sociedad. Publicamos la primera secuencia financiada públicamente del genoma humano (y muchas otras secuencias pioneras del genoma) que no sólo fue pionera en su ciencia, sino también en su enfoque de datos abiertos. La mayoría de los científicos todavía almacenan sus datos y los hacen disponibles solamente al momento de la publicación. Pero este proyecto publicaba sus datos en bruto todos los días, para que todos los usasen. Y mencionaré, finalmente, el reciente descubrimiento de que los microorganismos en nuestros cuerpos tienen una influencia mucho mayor en nuestro desarrollo individual y la salud de lo que se ha entendido anteriormente.

¿Cómo ve el futuro del avance científico?

La investigación fundamental continuará proporcionando sorprendentes descubrimientos y percepciones cuyas implicancias aún no pueden imaginarse. Cada vez más, los gobiernos y las instituciones científicas desean también encontrar soluciones a algunos de los grandes desafíos sociales en salud y sustentabilidad, y están animando a muchas áreas de las ciencias, las ciencias sociales y las humanidades a trabajar conjuntamente para abordarlas. Es un desafío, pero los investigadores de diferentes disciplinas están aprendiendo poco a poco cómo trabajar juntos. Lo que importa, sobre todo, es que muchos conocimientos científicos seguirán teniendo un enorme valor cultural y práctico para la sociedad.

Bruno David, el porvenir de la biodiversidad

Bruno David, el porvenir de la biodiversidad

El Museo Nacional de Historia Natural de Francia está entre los más destacados del mundo en su ámbito. Su actual presidente, Bruno David, es paleontólogo y biólogo marino. Junto a Patrick De Wever ha publicada recientemente el libro La biodiversité de crise en crise (La biodiversidad de crisis en crisis).

A una gran escala histórica, no son novedad las grandes extinciones de especies y de biodiversidad…

La biosfera, en efecto, ha atravesado por muchas crisis, incluyendo las cinco mayores desde hace 500 millones de años. Pero las biodiversidades que surgieron después de ellas a menudo tenían poco que ver con las que las precedieron. Por lo tanto, es posible que, si viniera una sexta crisis, la raza humana podría no estar entre las sobrevivientes.

La última, la quinta crisis de extinción masiva, ¿es la de la extinción de los dinosaurios?

Sí, ocurrió hace 70 millones de años. No ha sido la más severa en cuanto al número de especies extintas, pero ha dado lugar a una transformación total de los ecosistemas tanto marinos como terrestres. En los primeros desaparecieron las amonitas, más o menos reemplazadas por una gran diversidad de peces. Los terrestres con los mamíferos que reemplazan a los dinosaurios (las aves son todavía descendientes de los dinosaurios).

¿Cree que entramos en la sexta gran crisis de la biodiversidad?

Estamos en el comienzo del camino que lleva a una grande (esta afirmación está respaldada por las comparaciones con diversas crisis del pasado). Dicho esto, vamos muy rápido en este camino; mucho más rápido que lo que ocurría en las antiguas crisis.

El cambio climático, ¿es una exageración?

No, no lo creo. El clima está cambiando mucho y rápidamente. La mejor prueba, además del derretimiento de los casquetes polares y los glaciares, se encuentra en las migraciones de la fauna y la flora o en los cambios en las fechas de floración, de las vendimias, etc. Los animales reaccionan al cambio climático con sus alas o sus patas, desplazándose hacia latitudes más altas.

¿Cómo ve el futuro del ecosistema global?

Si no cambiamos nuestro comportamiento, no soy muy optimista debido a que la capacidad del planeta para absorber los impactos causados por el ser humano tiene un límite. Por lo tanto, llevan la delantera los grandes cambios (los “tipping points” de los anglosajones) con las convulsiones en los equilibrios de los ecosistemas, en los principales ciclos de regulación (ciclos bio-geo-químicos). Lo que me puede volver optimista es que somos conscientes y tenemos la posibilidad de adaptar nuestro comportamiento. Esta reunión en Chile es la prueba.

Congreso del Futuro

Abrir nuevas perspectivas sobre el porvenir, un porvenir que se está construyendo, es la labor que se impuso el Congreso del Futuro, nacido en 2011. La iniciativa ha sido una instancia de reunión de importantes figuras, tanto nacionales como extranjeras, del ámbito científico como del de las humanidades. Este año el Congreso tendrá lugar entre el 9 y el 14 de enero. Programa e inscripciones en: www.congresodelfuturo.cl/

.

.

Fuente:La Tercera www.chiledesarrollosustentable.cl

Conversación

Tratado de Alta Mar: Una noticia esperanzadora para la salud de los océanos

Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.

El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.

El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.

Ratificación y entrada en vigor

Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.

Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.

El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.

Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.

Preocupación en el sector pesquero

En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.

No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.

El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.

Implicaciones jurídicas

Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.

Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.

Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.

81 países lo incorporarán a su legislación

Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.

El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.

Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.

Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

El mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU

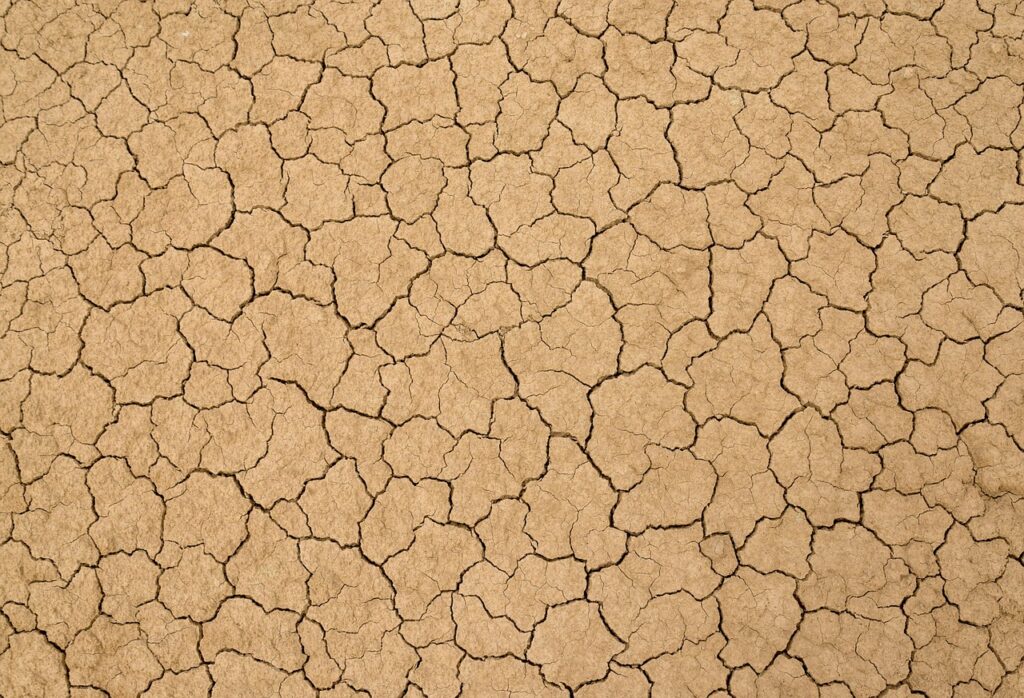

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas declara que el término de ‘crisis hídrica’ que se utiliza habitualmente ya no se ajusta a la realidad, ya que hay daños irreversibles que han llevado a muchas cuencas y reservas a un punto sin retorno.

En medio del agotamiento crónico de las aguas subterráneas, la degradación de la tierra y el suelo, la deforestación y la contaminación, todo ello agravado por el calentamiento global, un informe de la ONU ha declarado hoy el inicio de una era de bancarrota hídrica mundial.

Según el nuevo informe, los términos habituales “estrés hídrico” y “crisis hídrica” no reflejan la realidad actual en muchos lugares: una situación caracterizada por pérdidas irreversibles de capital hídrico natural y la incapacidad de recuperar los niveles históricos. Por eso, los autores instan a los líderes mundiales a facilitar “una adaptación honesta y basada en la ciencia a una nueva realidad”.

“Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota”, afirma el autor principal, Kaveh Madani, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).

Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota

Kaveh Madani, UNU-INWEH

En términos financieros, el informe afirma que muchas sociedades no solo han gastado en exceso sus “ingresos” anuales renovables de agua procedentes de ríos, suelos y nieve acumulada, sino que han agotado sus “ahorros” a largo plazo en acuíferos, glaciares, humedales y otros depósitos naturales.

Esto ha dado lugar a una lista cada vez mayor de acuíferos reducidos, terrenos hundidos en deltas y ciudades costeras, lagos y humedales desaparecidos y una pérdida irreversible de biodiversidad.

El informe de la UNU se basa en un artículo publicado en la revista Water Resources Management, que define formalmente la quiebra hídrica como la sobreexplotación persistente de las aguas superficiales y subterráneas en relación con los caudales renovables y los niveles seguros de agotamiento; y la consiguiente pérdida irreversible o prohibitivamente costosa del capital natural relacionado con el agua.

Sistemas hídricos interconectados

Aunque no todas las cuencas y países se encuentran en bancarrota hídrica, Madani afirma que “suficientes sistemas críticos en todo el mundo han superado estos umbrales. Estos sistemas están interconectados a través del comercio, la migración, las retroalimentaciones climáticas y las dependencias geopolíticas, por lo que el panorama de riesgo global se ha alterado fundamentalmente”.

El 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua.

Según el informe, uno de los puntos críticos está en la región de Oriente Medio y África del Norte, donde el alto estrés hídrico, la vulnerabilidad climática, la baja productividad agrícola, la desalinización intensiva en energía y las tormentas de arena y polvo “se entrecruzan con economías políticas complejas”.

En algunas partes del sur de Asia, la agricultura dependiente de las aguas subterráneas y la urbanización han provocado descensos crónicos de los niveles freáticos y hundimientos locales. Y en el suroeste de Estados Unidos, el río Colorado y sus embalses “se han convertido en símbolos de promesas de agua de forma excesiva”.

Basándose en conjuntos de datos globales y pruebas científicas recientes, el informe presenta un panorama estadístico desolador de las tendencias, causadas en su gran mayoría por los seres humanos. Por ejemplo, el texto arroja que un 50 % de los grandes lagos de todo el mundo han perdido agua desde principios de la década de 1990 (con un 25 % de la humanidad dependiendo directamente de esos lagos).

También destaca que un 50 % del agua doméstica mundial ahora se obtiene de las aguas subterráneas y más del 40 % del agua de riego se extrae de acuíferos que se están agotando.

Además, unas 410 millones de hectáreas de humedales naturales —casi igual al tamaño de toda la Unión Europea— han desaparecido en las últimas cinco décadas, y se ha perdido más del 30 % de masa glaciar mundial desde 1970.

Esta situación provoca que el 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 4 000 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de agua al menos un mes al año.

170 millones de hectáreas de tierras de cultivo en riesgo

Además, 170 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadío están sometidas a un estrés hídrico alto o muy alto, lo que equivale a la superficie de Francia, España, Alemania e Italia juntas, con la inseguridad alimentaria que conlleva.

“Millones de agricultores intentan cultivar más alimentos a partir de fuentes de agua que se reducen, están contaminadas o están desapareciendo. Sin una rápida transición hacia una agricultura inteligente en el uso del agua, la bancarrota hídrica se extenderá rápidamente”, dice Madani.

Según explican los autores, una región puede sufrir inundaciones un año y seguir estando en bancarrota hídrica, añade, si las extracciones a largo plazo superan la reposición. En ese sentido, la bancarrota hídrica no tiene que ver con lo húmedo o seco que parezca un lugar, sino con el equilibrio, la contabilidad y la sostenibilidad.

“Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes y han cruzado umbrales irreversibles para constituir una condición a escala planetaria”, afirma el autor.

Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes

Kaveh Madani, UNU-INWEH

Pero Madani señala que las consecuencias se extienden entre regiones: “los efectos se propagan por los mercados mundiales, la estabilidad política y la seguridad alimentaria en otros lugares. Esto hace que la quiebra hídrica no sea una serie de crisis locales aisladas, sino un riesgo global compartido que exige un nuevo tipo de respuesta: gestión de la quiebra, no gestión de crisis”.

El agua, un recurso limitado

Por eso, los autores reclaman que se reconozca el agua como una limitación y una oportunidad para cumplir los compromisos en materia de clima, biodiversidad y tierra.

Ana Allende, profesora de investigación del CSIC experta en seguridad alimentaria y calidad de aguas ajena al estudio, destaca que en Europa, aunque tradicionalmente se perciba como una región menos vulnerable, los problemas siguen existiendo: sobreexplotación de acuíferos, especialmente en zonas agrícolas intensivas, degradación de ríos y humedales; pérdida de calidad del agua por contaminación difusa y urbana, y una creciente frecuencia de sequías prolongadas, especialmente en el Mediterráneo.

La principal implicación para Europa es que no puede seguir abordando la escasez únicamente mediante mejoras de eficiencia, reutilización o nuevas infraestructuras

Ana Allende, CSIC

“El informe apunta a la necesidad de aceptar que algunos impactos son irreversibles y que la gestión del agua debe orientarse a prevenir más daños, redistribuir riesgos y costes de forma justa y adaptar los sistemas socioeconómicos a una disponibilidad de agua estructuralmente menor”, concluye.

Fuente/SINC Derechos: Creative Commons. Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

Francisca Toledo, será la futura ministra de Medio Ambiente .

La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.

Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.

La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.

Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.

Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).

Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.

Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.

Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.

La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.

Fuente/Pulso/LaTercera

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

¿Se quedarán sin nieve los Pirineos por culpa del cambio climático?

La nieve es uno de los elementos más característicos de las montañas y del invierno en gran parte del mundo. Más allá de su valor paisajístico, esta desempeña un papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas de montaña y en múltiples actividades socioeconómicas.

Sin embargo, la nieve es también un componente del sistema climático especialmente sensible al calentamiento global. En las últimas décadas, su cantidad, duración y comportamiento han mostrado cambios significativos.

No nieva igual todos los inviernos

La nieve presenta una marcada variabilidad temporal y espacial. En las montañas de la península ibérica, los inviernos pueden alternar entre años con abundantes nevadas y otros casi sin nieve.

Esta variabilidad no es homogénea. Las cotas bajas y sectores como el Pirineo oriental son más irregulares debido a su posición frente a los flujos atlánticos, mientras que cordilleras occidentales y septentrionales actúan como barrera, captando la mayor parte de la humedad y dejando condiciones más secas hacia el este. Este fenómeno, conocido como sombra pluviométrica, también es observable en otras montañas españolas como Sierra Nevada.

A escala local, además, el relieve y el viento influyen también en la acumulación de nieve. En conjunto, estos factores hacen que las tendencias espacio-temporales de la nieve muestren una elevada heterogeneidad.

¿Hay menos nieve en el hemisferio norte?

A escala del hemisferio norte, la cobertura de nieve ha disminuido de forma acelerada desde la década de 1980. Este descenso se atribuye principalmente al aumento de la temperatura vinculado al cambio climático de origen antrópico. Este fenómeno ha dado lugar a lo que se conoce como sequía nival hidrológica, es decir, cuando la acumulación de nieve es insuficiente o la fusión es demasiado rápida y se genera un déficit respecto a un periodo histórico concreto.

Aun así, durante la estación fría, en cotas elevadas y en latitudes altas, la acumulación de nieve depende más de la precipitación que de la temperatura. En las latitudes medias de la cuenca del Mediterráneo, la precipitación presenta una elevada variabilidad anual y decadal, sin que se observen tendencias claras a lo largo del periodo histórico.

En los Pirineos, en cotas elevadas (>2 000 m), donde las temperaturas se mantienen bajo cero, las tendencias recientes (2000-2020) son neutras o ligeramente positivas. Sin embargo, en periodos más largos (1958–2017) se observa una disminución generalizada del número de días con nieve en el suelo y del espesor medio.

Además, en este sistema montañoso se detecta una fusión cada vez más temprana en la temporada y más intensa, asociada a un aumento de la energía disponible para derretir la nieve. Este fenómeno se ha relacionado con una mayor frecuencia de situaciones anticiclónicas durante la primavera. Estos periodos de estabilidad atmosférica favorecen la entrada de masas de aire templado, incrementan la radiación y el calor sensible, y aceleran la fusión. Estas situaciones atmosféricas se producen actualmente con temperaturas más elevadas debido al calentamiento global.

¿Qué pasará en el futuro?

Los estudios basados en simulaciones climáticas coinciden en proyectar una disminución de la nieve en el hemisferio norte, independientemente del modelo climático utilizado y del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero considerado, tanto moderado como alto.

En los Pirineos, las proyecciones apuntan a una reducción generalizada de la nieve, especialmente en las cotas bajas, donde pequeños aumentos de temperatura determinan si la precipitación cae en forma de nieve o de lluvia.

Aun así, la nieve no desaparecerá de esta cadena montañosa, ni siquiera a finales de siglo. En concreto, las proyecciones para finales del siglo XXI (2080–2100) anticipan reducciones de la precipitación nival que oscilan entre el −9 % en un escenario de emisiones moderadas (entre 2 500 y 3 000 m) y el −29 % en un escenario de altas emisiones (entre 1 000 y 1 500 m), en comparación con el clima histórico (periodo 1960–2006).

Estos cambios afectan también la duración de la temporada de nieve, la rapidez de la fusión y los picos de escorrentía, es decir, el agua que circula por la superficie. Un aumento de 1 °C puede reducir hasta un 30 % la nieve estacional a 1 500 m.

Además, estudios recientes indican que el aumento de la temperatura debido al cambio climático contribuye a una mayor evaporación y a una mayor cantidad de humedad disponible en la atmósfera, lo que puede dar lugar a un incremento de episodios extremos de precipitación en forma de nieve, como la borrasca Filomena de 2021, siempre que la temperatura se sitúe por debajo del punto de fusión.

Implicaciones para el clima y los ecosistemas

La nieve es un factor clave en las zonas de montaña. Actúa como un regulador hidrológico natural: almacena agua durante los meses fríos y la libera de forma progresiva en primavera y verano. Su disminución altera los picos de escorrentía, afecta a la disponibilidad de recursos hídricos y condiciona la producción hidroeléctrica.

La nieve desempeña un papel fundamental en el clima debido a su alto albedo, ya que refleja gran parte de la radiación solar. La pérdida de cobertura nival incrementa la absorción de energía en la superficie, generando retroalimentaciones que aumentan la temperatura.

Los cambios en la nieve influyen también en los ecosistemas de montaña, en la fenología de la vegetación –en sus ciclos biológicos– y en la evolución de los glaciares, que dependen de una cubierta nival persistente para retrasar la exposición del hielo durante el verano. Además, el aumento de episodios de lluvia sobre nieve, favorecidos por temperaturas más elevadas, puede desencadenar crecidas rápidas e inundaciones, como la ocurrida en el municipio de Vielha (Lérida) en 2013, con elevados costes económicos.

En este contexto, el cambio climático plantea un desafío estructural para los sistemas naturales y económicos de montaña. Afrontar este nuevo escenario requiere avanzar en estrategias de adaptación y mitigación que permitan gestionar el agua, el territorio y las actividades de montaña.

Fuente/The Conversation / Creative Commons

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

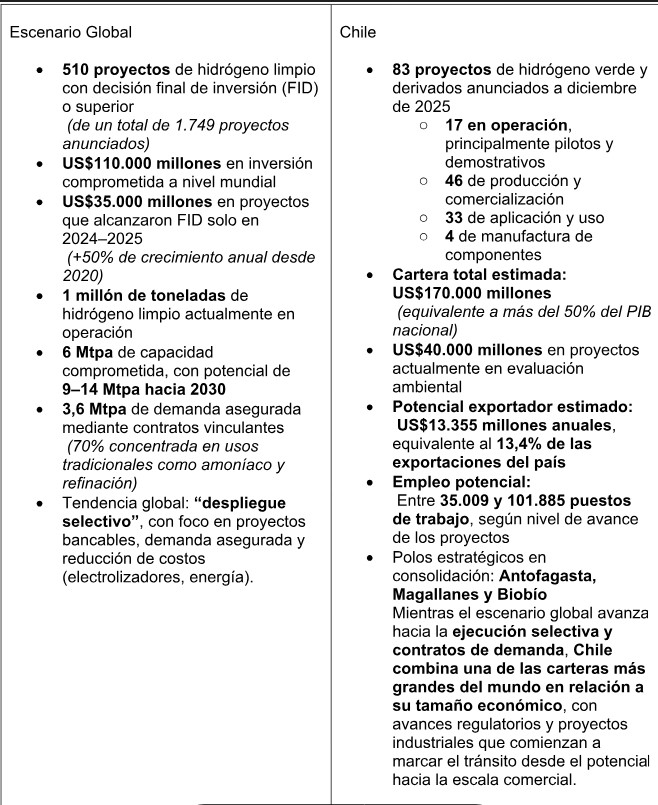

H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde

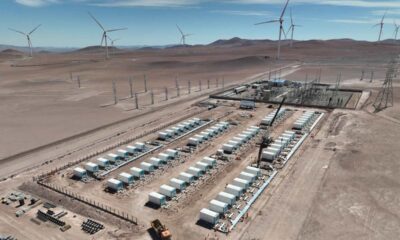

En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.

En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoDía Internacional de la Energía Limpia: cuánto ha avanzado el mundo y qué sigue pendiente de la transición global

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoVivamos Circular supera su meta 2025 y transforma más de 30 toneladas de plásticos en un nuevo espacio comunitario en Pudahuel

-

Innovación1 semana ago

Innovación1 semana ago10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor entra en su recta final con vitrina semanal para sus participantes en televisión abierta

-

Cambio Climático6 días ago

Cambio Climático6 días agoENGIE avanza en la construcción de su primer sistema de almacenamiento integrado a un parque eólico en Chile

-

Innovación6 días ago

Innovación6 días ago“La Alegría de Emprender”: Genias y CORFO abren postulaciones a beca para impulsar negocios liderados por mujeres

-

Conversación1 semana ago

Conversación1 semana agoEl mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU