Medio Ambiente

LA BIOMASA, ¿ES TAN «BIO» COMO DECLARAN LOS «RECUPERADORES ENERGÉTICOS»?

En Suecia hasta importan basura para alimentar sus plantas de valorizacion energética de los residuos… porque los desechos propios no permiten optimizar el rendimiento de tales plantas. ¡Viva la exacerbación del consumo!

Cada vez surgen más voces, a izquierda y derecha, todas inscriptas en el llamado progresismo, para obtener energía de la combustión de los desechos domiciliarios (y probablemente otros).

Los que han encarado tal “solución” al problema de la basura están radiantes porque resuelven dos asuntos a la vez, quemantes asuntos de las sociedades modernas: la escasez de energía y el exceso de desechos.

En rigor, esta “solución” con que hoy en día se nos apabulla no es sino una variación sobre la “modesta proposición” que hiciera Jonathan Swift a la sociedad irlandesa para solucionar problemas que entonces, pleno siglo XVII, la aquejaban. Como es sabido, mediante el carneo de bebes, Swift proponía simplificar las perentorias necesidades de los indigentes que, explicaba, eran legión en la empobrecida Irlanda y a la vez satisfacer el paladar de los escasos ricos: con carne tierna, “nutritiva y sana”, “tanto cocida como dorada, asada, hervida, en fricasé o en guisado.”

En el caso de nuestros rescatistas energéticos, lo que se le ofrece al mercado son desechos casi indiferenciados (con una quita previa −en el caso de los proyectos más prolijos− de cartón, papel, vidrio, algunos metales), para que “nuestro paladar” acepte alimentos en putrefacción, restos de roturas domésticas, plásticos indiferenciados, ramajes, agendas viejas, tijeras, cubiertos o herramientas rotas, restos de todos los tubos y envases de pegamento, dentífricos, comestibles vencidos o resecos, juguetes rotos, burletes gastados, prendas de vestir fuera de uso, cajitas ya inservibles, artefactos eléctricos o electrónicos rotos u obsoletos, pilas, accesorios del auto, del hogar o del jardín, llaves, ceniceros, biromes y toda la sarta de adminículos que uno deposita en “la bolsa de basura”…

Ese revoltijo recibe una denominación santificante: lo bio, vida, tiene una carga semántica enorme, y muy positiva. “Bio-masa” es el bautismo más adecuado para “vender” o colocar algo en el mercado de ideas y representaciones.

¿Biomasa o necromasa?

Para descifrar mejor el asunto, vale la pena rastrear. Biomasa se refiere a sólidos de origen biológico.

Y es el nombre que tradicionalmente ha tenido el aserrín, por ejemplo, y los descartes de la industria maderera, y el bagazo de la caña de azúcar y el orujo de la uva para mencionar apenas algunos ejemplos de biomasa. Es el nombre que también ha tenido el estiércol y el follaje de descarte de la actividad agrícola propiamente dicha; las plantas o las hojas que no van al consumo, por ejemplo o las raíces en el caso de plantas de las que se consume sólo lo que está por encima de la tierra.

Tales restos orgánicos tienen un alto valor energético. Por ejemplo, en Suecia, muchos poblados pequeños que tienen en su seno actividad maderera, suelen proveerse de toda la energía que emplean mediante la combustión de biomasa (y Suecia es un país que tiene un alto consumo energético porque el clima no la ayuda a vivir del sol).

Los agricultores orgánicos a menudo alcanzan su total autonomía energética (luz, electricidad y agua caliente) mediante un biodigestor que le provee el metano suficiente, desprendido de los restos orgánicos provenientes de su actividad. No sólo energía. El compost que queda de esa combustión anaeróbica constituye un excelente abono sin pesticidas. Si además lo pueden enriquecer proteicamente con estiércol, aun mejor.

Pero lo que tenemos ahora “en la agenda ambiental” es otra cosa. Es aquel revoltijo apenas insinuado poco antes. Poner en combustión ese “revoltijo” nos asegura una contaminación aérea ingobernable por más que nos aseguren que los filtros de todas las chimeneas imaginables habrán de bloquear tales escapes. Pero no solo al aire. Al agua también.

Juan Luis Berterreche, en su excelente “Incinerando el futuro” [1], nos recuerda que la combustión propiamente dicha tiene un rasgo preocupante: en su proceso se forman sustancias nuevas, diferentes a las de los elementos combustionados, y generalmente aun más tóxicas: dioxinas y furanos, por ejemplo. Y nos advierte: “Todas estas sustancias no son detectables y controlables con facilidad ya que varias de ellas se mueven en el campo de las nanopartículas. Sus dimensiones son menores a un micrón (milésima de milímetro).”

Como la incineración es un método de “eliminación” de los desechos que se usa desde tiempo inmemorial −recordemos que EE.UU. ha dispuesto con total impunidad y durante décadas la quema en alta mar de desechos de la industria química y otros considerados sumamente tóxicos, tirando “al mar” las cenizas consiguientes− en tiempos en que ni siquiera se podían medir sustancias en micrones, podemos ahora comprobar que esas quemas de productos industriales han estado contaminando la atmósfera y por consiguiente envenenándonos a todos (aunque en diferente medida, contando los ambientes diferentes).

Tengo en mi retina el paisaje alrededor de una usina de recuperación energética en el norte alemán, cerca de Bremerhaven, en 1984: por su atmósfera, de subidos tonos rojizos,[2] el aire totalmente impregnado de partículas rodeando la planta como si fuera una campana de aire oscuro, es lo más semejante que recuerdo a la implosión de los edificios del Warnes en Buenos Aires.

Tales plantas estaban y seguramente están, con perspicacia, en zonas absolutamente despobladas, Tanto “la política” de quemar en altamar los productos contaminantes que ha practicado (¿sigue practicando?) “la administración” de EE.UU. como la combustión con recuperación energética que conocimos en Alemania revelan que jamás se ha tenido en consideración la contaminación resultante. La externalización de costos ha sido la real política del capitalismo tecnocrático.

La desaparición de los RSU (residuos sólidos urbanos) ha sido la política del sistema realmente existente, condenada al fracaso, necesariamente, sólo que el fracaso genera víctimas entre las que sus gestores tratan de evitar estar.

Lo que ha fallado entonces ha sido “apenas” el concepto de externalización. Puesto que el fondo del mar océano, la atmósfera terrestre, nos resultan íntimamente necesarios, forman parte de nuestro hábitat casi tanto como nuestros dormitorios y cocinas de hogar…

Como bien dice Josep Marti Valls, “la incineración transforma los residuos en gases, partículas en suspensión, aguas contaminadas, cenizas y escorias; estos productos resultantes son más tóxicos que los residuos originales, es decir, la incineración no “elimina” los residuos sino que los concentra.” [3]

Incineradores, ¿inocuos o contaminantes?

Los partidarios de la “valorización energética de los residuos” insisten en que los desarrollos tecnológicos permiten hoy en día librar a la atmósfera aire poco menos que puro, puesto que los filtros y una combustión a muy alta temperatura garantizarían la retención de todas las sustancias tóxicas imaginables. Pero entre la afirmación de los partidarios de la incineración con todos “los adelantos tecnológicos” (retención de partículas, precipitación controlada de gases tóxicos antes de su salida al exterior, vitrificación de los restos para anular su capacidad contaminante, etcétera) y la de quienes critican la incineración por su capacidad contaminante, está la realidad. Y la realidad es que los incineradores en acción “crean” un ambiente muy, pero muy poco saludable. Aquí, en Argentina, entre tantos otros, hemos tenido la experiencia del incinerador de Marcos Paz. Que no es de RSU sino de algo todavía peor, restos de pinturas. Pero aun así, fue aprobado con todos los recaudos tecnológicos (claro que durante el menemato, que es como decir, desde el punto de vista de la salud ambiental, que no se tomó medida alguna; recordemos que un personaje como M. J. Alsogaray importaba desechos del Primer Mundo y basaba su inocuidad en las “declaraciones juradas” de los “exportadores”…). Por el celoso cuidado que suelen poner las “autoridades” en evitar todo estudio epidemiológico, no se tienen datos sanitarios de Marcos Paz luego de la puesta en funcionamiento del incinerador. Pero los vecinos tienen una “sensación”: “estamos convencidos que la muertes por cáncer en Marcos Paz exceden por lejos las normales y que algún tipo de relevamiento epidemiológico podría dar resultados impresionantes” [4]

Basta ver un detalle de emisiones de plantas de este tipo para advertir que las sustancias “liberadas” al aire por las chimeneas son todo menos tranquilizadoras. El informe reciente presentado por Greenpeace sobre las diez plantas de este tipo funcionando en España (Sogama, Meruelo, Zabalgasti, Tirmadrid, Remesa, Tirme y las cuatro catalanas cercanas entre sí; Sirusa, Tersa, TRM y Trargisa) revela que emiten durante el período 1975-2007 (en 1975 se cuenta la primera de estas plantas en funcionamiento), amén de los inevitables dióxido de carbono y vapor de agua, una serie de gases o partículas metálicas que constituyen toda una “sinfonía” de diversas contaminaciones: ácido sulfuroso, óxidos de nitrógeno, cobalto, cadmio, plomo, cromo, níquel, mercurio, dioxinas y otra cantidad de partículas contaminantes (genéricamente designadas como PM25).

Con lo cual, una vez más comprobamos que las profecías de soluciones perfectas esconden o más bien revelan penosos errores o groseras estimaciones que siempre pecan de optimistas.

El informe sobre incineración de RSU realizado por GP en España señala que si bien volumétricamente la merma es fuerte (puesto que el volumen de cenizas y escorias se estima alrededor del 10% del volumen original de “la basura” así tratada, desde el punto de vista de su peso, la merma no es tanta, puesto que se estima queda tras el proceso de combustión alrededor de un tercio del peso original. En 2012, la fuente indica que hubo que darle destino a 23 500 ton. de cenizas tóxicas y escorias varias.[5] Volvemos a lo que dijera el basurólogo Valls: la basura no desaparece, sólo se concentra. En resumen, de cada tres toneladas originales de desechos, después de todo un procesamiento problemático por su toxicidad, nos queda todavía resolver qué hacemos con la tonelada remanente. El problema no parece muy bien resuelto (salvo, claro, para los empresarios del rubro de incineración…)

Hay otro aspecto, empero, que señala nuestro ya citado Berterreche, que podríamos considerar aun más grave, y que es de carácter absolutamente político. Es decir que incumbe al área de las decisiones humanas. Toda apuesta a la incineración se da de bruces contra los planes de reducción de los desechos, los de reciclamiento, reuso y recuperación de residuos.

Porque todas esas “políticas” le quitan el agua al pez incinerante…

Así plantea ACUMAR “el nuevo enfoque” sobre los RSU: “Los parques de valorización energética son espacios donde se llevan adelante diferentes procesos de tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, con el objetivo de valorizarlos por métodos tradicionales o a través de la aplicación de nuevas tecnologías para su transformación energética[…]”.[6]

Al respecto señala Berterreche en su nota ya citada algo sumamente ilustrativo: “[…] cuando se destapó que los exportadores de basura italianos eran de la mafia. Los ciudadanos indignados de Mallorca dicen: «No queremos ser el vertedero de Europa». Pero el contrato que los ata a la incineradora va hasta el 2041.” Observe el paciente lector: los incinerantes se han asegurado plazos brutales; éste seguramente de 30 años (denunciado, en principio 27 años antes del vencimiento).

Esos contratos, leoninos, llevan a los municipios así entrampados a perversiones complementarias, como en el caso mallorquín a importar durante largos períodos desechos de Irlanda para “sostener” el contrato…

Como detalle complementario a lo aportado por Berterreche, vale la pena saber que la Mafia, que controla el tráfico de desechos de Italia y de, buena parte del Mediterráneo, se encargó de depositar o esconder tales desechos en sitios inermes como el territorio somalí, devastado como consecuencia del colonialismo y su contracara el tradicionalismo cerril. El tsunami que afectara hace unos años el océano Índico (que arrojara miles de muertos) literalmente desenterró los depósitos clandestinos de desechos de origen europeo hechos sin ninguna previsión a lo largo de las costas somalíes (enterramientos bien superficiales), lo cual reveló la causa de la enorme contaminación y mortandad presente en la región.

Compostado… tóxico

Todo un capítulo sobre algo que denominan compost o compostado. Así bautizan empresas que se proclaman ambientalistas a lo que queda de los residuos luego de quitarle papel, cartón, vidrio, algunos plásticos. El revoltijo ya mencionado recibe el nombre de compostado. Y se procede a prepararlo como si lo fuera. Sin embargo, se trata de un compostado… tóxico. Perversión semántica con que tenemos que lidiar. Los ideadores de semejante tratamiento explican que el destino posible para tal conglomerado es la cubierta de vertederos más o menos ex, la parquización en zonas donde no puedan plantarse comestibles y el corto etcétera donde se pueda disponer de semejante mezcla.

Ligeros de equipaje, nos proponen tener dos paisajes, dos realidades, dos tierras, dos cultivos; uno, el plantar para alimentarnos (o no) y otro donde de ninguna manera sería sensato cultivar alimentos puesto que ese compost tiene entremezclado los restos más inimaginables, tóxicos, de la “bolsa de basura” que cada vecino se saca de encima cada día…

La agroindustria ha introducido un principio de esquizofrenia al usar el campo, la tierra, para cultivos basados en el uso de tóxicos y venenos, que nos aseguran alimentos problemáticos, coexistiendo con cultivos alimentarios (orgánicos, sin uso de venenos). La fabricación de compostado tóxico eleva el nivel de esquizofrenia a nuevas marcas…

ATANDO MOSCAS POR EL RABO

Quieras que no, el avance de la conciencia ecológica y de los peligros resultantes del abuso sobre la naturaleza, avanza.

Veamos como plantea la Agenda 21 de la Cumbre de Río 92 el abordaje a la problemática de los RSU, una instancia que alcanzó tal vez la más alta resonancia internacional, cuyos postulados “fueran retomados y enfatizados” por la Cumbre de Johannesburgo en 2002:

· minimización de la generación;

· maximización de la reutilización y el reciclado;

· tecnologías de eliminación, tratamiento y disposición final ambientalmente adecuadas, que incluyan recuperación de energía;

· tecnologías de producción limpia y consumo sustentable;

· investigación, experimentación, desarrollo e innovación tecnológica sobre el reciclado, abono orgánico y recuperación de energía;

· educación pública, participación y apoyo de la comunidad en la gestión de los residuos.[7]

A primera vista, media docena de plausibles medidas. Sin embargo, en el quinto punto, al final, aparece algo que desbarata las intenciones previas: la noción misma de “recuperación de energía” conspira contra la “minimización de la generación”, es decir el achique de residuos, va igualmente en contra de la maximización de la reutilización y el reciclado y así por el estilo.

La recuperación de energía tiene una dinámica propia, que surge por el capital inmovilizado para su desarrollo: una vez que se hace una planta de este tipo, es insensato retirarle su “materia prima”; al contrario, se produce un movi-miento de atracción de RSU; cuantos más se consigan, mejor será “la gestión”. Es lo que vemos con el desarrollo de las plantas “recuperadoras” suecas; ya no les alcanza la basura propia y lejos de achicar el giro, buscan más de otros países…

En rigor, la recuperación energética no hace sino reafirmar el sistema de dilapidación material del que algunos nos proponemos salir. La quema de residuos como fuente de energía no contradice ninguno de los puntales del sistema; al contrario los refuerza.

Por eso, los planteos del IGÉ, aun cuando procuran atender la cuestión ambiental, es decir atender la problemática de los desechos con un prisma ecológico, vuelven a la “omnisolución” de la ONU en su Agenda 21 postulando “el reciclaje, la recuperación, la valoración energética, la ley de envases, el compostaje, la producción de biogás pero nunca el enterramiento de residuos.” (Instituto IGÉ).vii

Este mismo informe hace hincapié en la separación de los residuos. Éste es un aspecto crucial. Pero en general, las campañas, las escuelas, los sitios-e dedicados al reciclaje, arrancan con lo que nos llega. Con lo que sería el consumo.

Separar no es como soplar y hacer botellas

La primera medida de orden ecológico que una sociedad debería tomar sería conformar, mejor dicho reconfigurar la producción, ese momento de las cosas que muy pronto pasan a ser consumidas.

Es la producción, fabril, empresaria, la que crea dificultades a menudo insuperables para tareas de reuso, reciclado y recuperación. Tendríamos que aprender a producir ecológicamente, con arreglo a dispositivos que permitan luego una recuperación aceptable. Es decir, que no sea de “valorización energética” porque por esa vía, quemamos todo y nos importa poco cómo se confeccionan nuestros objetos de uso cotidiano.

Pero cambiar las pautas de producción nos lleva a cuestionar la producción tal cual existe, el capitalismo en acto, la mismísima noción de ganancia…

Una de las principales dificultades para una recuperación saludable de materiales pasa por la mezcla deliberada y planificada de tales que lleva adelante el mundo empresario optimizando sus rindes en detrimento de la salud planetaria: envases de vidrio con tapas de plástico bien adheridas que impiden o dificultan a veces mucho la separación por parte de los consumidores o los recuperadores; blixters, que se crean con metal y plástico, igualmente difíciles o imposibles de separar; presencia de etiquetas, a menudo impresas con tintas sumamente tóxicas y que van adheridas a envases plásticos o de vidrio…

Sobres de papel del mundo empresario con ventanas transparentes de plástico, papeles plastificados, que no sirven para recuperar como plástico y aún menos como papel. La intromisión de partículas plásticas en la elaboración de papel es tan gravosa, que papeleras en países como Suecia o Finlandia no permiten a su personal andar con biromes, pues en las ocasiones en que una birome se ha desprendido de algún bolsillo y caído en las mezcladoras de pulpa de papel, la rotura de la trama del papel puede llegar a estropear toneladas de material…

Sabemos los motivos de muchas de estas “amalgamas”: la mejora de algún factor; por ejemplo, en el caso de los papeles plastificados, para envolver, su mayor y mejor resistencia a la humedad. Una producción que atienda a la disminución e incluso a la supresión de desechos intratables obliga a buscar otros métodos para impedir el daño que pueda provocar la humedad; por ejemplo, mejores locales, más cuidadosos estacionamientos en estantería a mejor altura, etcétera.

Separar desechos no es tarea menor ni fácil. Tal es la impresión que recibimos oyendo a los encargados y a las autoridades perorar sobre esto. Demasiado a menudo, que no saben de qué hablan. Si realmente queremos cuidar y preservar, tendríamos que separar el papel impreso del no impreso; el vidrio incoloro del coloreado, además de las separaciones que ya señalamos; no hay buena solución al mezclar polipropileno con poliestireno… esas mezclas dan única-mente un conglomerado plástico apenas apto para hacer postes o bancos de plaza. Allí hay cierta recuperación insensatamente baja, apenas mejor que producir contaminación a corto plazo mediante quema o a largo plazo mediante enterramiento.

La CABA tiene un circuito de biomasa energéticamente aprovechable a partir de los árboles de parques, plazas y calles arboladas (casi todas) y jardines particulares. Que debidamente recogidos puede dar lugar a una energía limpia. Para ello, tienen que implementarse los hornos correspondientes y los mecanismos de aprovechamiento calórico o energéticos correspondientes. Y lo mismo con la recolección: evitar la contaminante costumbre de atar con bolsas plásticas el ramaje, por ejemplo. Y recuperar la recolección diferenciada.

Los contenedorcitos callejeros han hecho estragos con el trabajoso proceso de separación de residuos.

Hay material de sobra para hacer también compost. Pensemos que prácticamente la mitad del peso de los RSU son restos orgánicos. Pero su elaboración es mucho más exigente. Por lo mismo, un plan de recuperación de orgánicos, aparte de la biomasa directamente usable como combustible, tendría que establecer pautas para la recolección, también diferenciada, de material orgánico compostable. Y dada su complejidad y delicadeza, habría que empezar por plantear su formación en la población que dispone de un trozo de tierra, situación que se expande y acrecienta alejándose del centro de la megalópolis porteña. En zonas densas, como en la capital federal, tal vez sea más sensato empezar un plan de recuperación con grandes usuarios, como restaurantes, escuelas, para elaborar compost. Buen curso de capacitación mediante. Que lo orgánico no tenga vasitos o bandejitas de plástico ni colillas, ni servilletas impresas…

La tarea es dura. Pero es la que tenemos por delante si queremos ir achicando el envenenamiento planetario. ¿Podemos?

[1] En posta portenia nro. 1174, 27/5/2014.

[2] Nada que ver con propaganda de vinos.

[3] “Incineración de residuos, medio ambiente y salud”, en Diagonal, Madrid, 11/5/2014, https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/22853-incineracion-residuos-medio-ambiente-y-salud.html

[4] Jorge Rulli, Informe sobre la situación de contaminación por incineración de residuos tóxicos en Marcos Paz, 31 diciembre 2001.

[5] http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%252

Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D

Capitulo07.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1119149982605&ssbinary=true

[6]Complejo Ambiental de Recomposición Energética (C.A.R.E) en el Partido de La Matanza

[7] Citado por Instituto IGÉ, “Capacidad autárquica de la Comuna 5”, Bs. As., 2011-2012.

Por Luis E. Sabini Fernández es docente del área de Ecología y DD.HH. de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, periodista y editor de Futuros.

Fuente/alainet.org

https://www.facebook.com/ChiledesarrollosustentableCDS

Cambio Climático

¿A quién afecta el cambio climático? 65% de participantes de estudios considera que el riesgo es mayor para otros que para sí mismos

“Enfrentar la crisis climática exige ir más allá de las percepciones subjetivas. Sólo a través de la visualización de parámetros claros, medibles y comparables es posible dimensionar el impacto real de las emisiones, diseñar estrategias de mitigación efectivas y generar conciencia transversal”, destaca Carlos Saul de AyT.

El metaanálisis publicado en Nature Sustainability revisó 83 estudios con más de 70 mil personas de 17 países.

El cambio climático es un fenómeno global, pero no todos lo perciben como una amenaza cercana. Un reciente metaanálisis publicado en Nature Sustainability -realizado por académicos de la Universidad de Gotemburgo en Suecia- que revisó 83 estudios con más de 70 mil personas de 17 países, reveló un sesgo psicológico clave; el 65 % de los participantes considera que el riesgo del cambio climático es mayor para otros que para sí mismos. Según los investigadores, esta percepción errónea reduce la disposición individual y colectiva a actuar frente al aumento de las temperaturas y la crisis ambiental.

Este sesgo afecta la conducta personal, pero también tiene implicancias directas en las políticas públicas, la toma de decisiones empresariales y el desarrollo de instrumentos como los mercados de carbono. En un contexto donde la reducción y compensación de emisiones será cada vez más relevante, contar con datos confiables y mediciones precisas de los gases de efecto invernadero se vuelve un pilar fundamental para la credibilidad, trazabilidad y efectividad de estos mercados.

“Enfrentar la crisis climática exige ir más allá de las percepciones subjetivas. Sólo a través de la visualización de parámetros claros, medibles y comparables es posible dimensionar el impacto real de las emisiones, diseñar estrategias de mitigación efectivas y generar conciencia transversal. Medir correctamente es también una forma de derribar sesgos, ya que cuando los datos son visibles, el problema deja de ser sólo de otros y se transforma en una responsabilidad compartida”, destaca Carlos Saul, gerente General de AyT.

En este escenario, el monitoreo ambiental cumple un rol estratégico. Tecnologías avanzadas, como los Analizadores de Gases de Efecto Invernadero de AyT, permiten obtener información precisa y continua sobre la composición del aire, apoyando tanto la gestión ambiental como el cumplimiento normativo y los compromisos climáticos.

El Analizador Gasmet Multigas FTIR GT5000 Terra por ejemplo, es reconocido como el analizador FTIR multigas más pequeño, portátil y a prueba de salpicaduras del mundo, siendo capaz de medir hasta 50 gases de forma simultánea, con monitoreo constante y en línea. Su facilidad de uso y bajo costo de propiedad lo convierten en una herramienta clave para aplicaciones en terreno y monitoreo continuo de emisiones. Otro equipo es el Analizador portátil para condiciones de humedad, el Gasmet DX4015 está diseñado para el análisis del aire ambiente, incluso en entornos con alta humedad. La muestra se calienta hasta 50 °C, permitiendo mediciones confiables en condiciones complejas. Incorpora una celda de alta sensibilidad, bomba integrada y puede operar con alimentación de 12 VDC, lo que facilita su uso en campañas de monitoreo en terreno sin acceso a red eléctrica.

En la discusión sobre cambio climático, la percepción personal suele jugar un rol determinante, pero también engañoso. Las personas tienden a evaluar los impactos ambientales desde su experiencia inmediata, creencias, contexto social o distancia geográfica; lo que muchas veces diluye la urgencia del problema. Frente a este escenario, la medición científica cumple una función esencial, transformar un fenómeno abstracto o considerado ajeno en evidencia concreta, verificable y comparable en el tiempo. “Cuando las emisiones se cuantifican, se vuelven visibles, auditables y, sobre todo, gestionables. Lo que no se mide, simplemente no puede corregirse” destaca Carlos Saul de AyT.

Esto es especialmente relevante en un escenario donde los compromisos climáticos, las regulaciones ambientales y los mercados de carbono requieren información robusta y confiable. La medición no sólo respalda políticas públicas y estrategias empresariales, sino que también genera confianza entre los distintos actores involucrados, al basarse en parámetros técnicos y no en interpretaciones individuales.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Ecosistemas

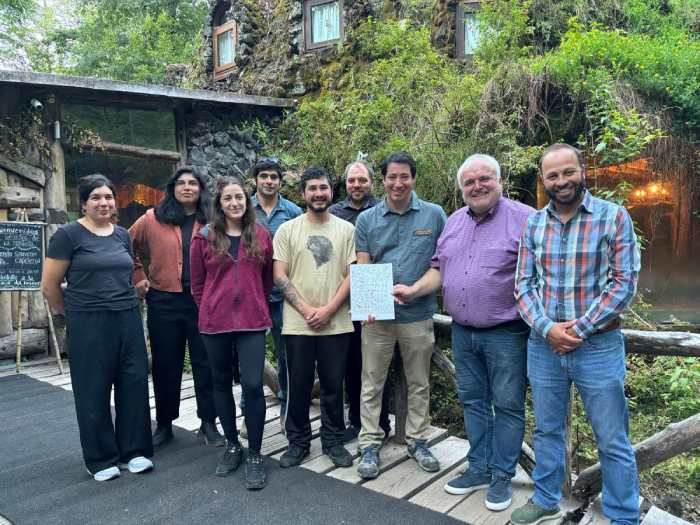

Firman convenio internacional para conservar a la Ranita de Darwin

El acuerdo entre la Fundación Huilo Huilo, la ONG Ranita de Darwin, la Universidad Andrés Bello y el Zoo Leipzig (Alemania) permitirá impulsar acciones de estudio, investigación y difusión.

Entre las medidas que se contemplan está la investigación de la quitridiomicosis, enfermedad que ha hecho disminuir la población de este anfibio.

La Reserva Biológica Huilo Huilo fue el escenario para la firma de un convenio internacional para la conservación de la ranita de Darwin, suscrito por la Fundación Huilo Huilo, la ONG Ranita de Darwin, la Universidad Andrés Bello y el Zoo Leipzig (Alemania). La iniciativa está enfocada en impulsar acciones conjuntas de estudio, investigación y difusión de este anfibio nativo que solo se encuentra en Chile y Argentina, y que se halla en peligro de extinción.

Rodolfo Menichetti, director ejecutivo de la Fundación Huilo Huilo, destacó que Fundación lleva años trabajando por la conservación de la ranita de Darwin como parte de su objetivo de regenerar el ecosistema del bosque templado lluvioso: “Esta es una especie de alto valor ecológico que, al igual que el puma y el huemul, forma parte de nuestra estrategia de conservación activa que busca proteger a la naturaleza junto a las personas”.

Explicó que el convenio contempla una serie de acciones, entre ellas, “una participación activa de nuestros guardaparques en las labores de monitoreo de la especie para lo cual recibirán apoyo técnico y capacitación de parte de la ONG Ranita de Darwin. Adicionalmente, se realizarán instancias de sensibilización y capacitación para los habitantes de la zona y visitantes, porque las personas son clave en los esfuerzos para la conservación”.

Por su parte, Claudio Azat, director del Instituto One Health de la Universidad Andrés Bello, destacó que “la firma del convenio es un gran hito para la conservación de la ranita de Darwin a nivel global”. Valoró los 15 años de trabajo colaborativo con Fundación Huilo Huilo, y expresó que “formalizar este trabajo, que ha sido muy exitoso, nos llena de alegría y nos da un impulso clave para proyectarlo hacia el futuro”.

Andrés Valenzuela, presidente de la ONG Ranita de Darwin, afirmó que “la ranita de Darwin demuestra cómo la ciencia puede contribuir a la protección de nuestro patrimonio natural. Estudios científicos en la ranita de Darwin liderados por nuestro equipo han sido destacados en prestigiosas revistas internacionales, como Nature Ecology & Evolution. La Reserva Biológica Huilo Huilo y las poblaciones de ranita de Darwin que esta alberga representan un laboratorio natural en el sur de Chile para la investigación a nivel mundial. Como organización estamos muy contentos porque este convenio permitirá seguir expandiendo los estudios que llevamos implementando en esta zona desde hace más de 10 años”.

Por otro lado, el director del Zoo Leipzig, Jörg Junhold, enfatizó que salvar de la extinción a esta especie “es un esfuerzo enorme que solo se puede lograr cuando personas y organizaciones de diferentes ámbitos unen fuerzas”. “Esta colaboración será un paso crucial para los esfuerzos de conservación e investigación de la ranita de Darwin y la implementación de la Estrategia Binacional de Conservación”, agregó.

Las cuatro instituciones que suscriben el acuerdo forman parte de la Estrategia Binacional de Conservación de la Ranita de Darwin, una red de actores públicos y privados de Chile y Argentina que trabajan de manera conjunta en torno a la conservación de esta especie, que es un emblema para la protección de los bosques del sur de Sudamérica.

Cabe señalar que la ranita de Darwin ha sufrido un grave declive debido a factores como la pérdida y fragmentación de su hábitat, el cambio climático y la quitridiomicosis. Esta última es una pandemia de los anfibios causada por un hongo microscópico, y una de las mayores amenazas para la especie, según lo demuestran estudios realizados a lo largo Chile, incluida la Reserva Biológica Huilo Huilo.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Medio Ambiente

Innovación e ingeniería: Claves para reducir las emisiones de CO₂ en Chile

En el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO₂, Arcadis, líder mundial en consultoría e ingeniería, reafirma su compromiso con acelerar la transición hacia economías bajas en carbono, integrando sostenibilidad, innovación e ingeniería desde las etapas más tempranas del desarrollo de proyectos. En un contexto donde la acción climática se ha convertido en un desafío estratégico para sectores productivos clave del país, la compañía impulsa soluciones que permiten reducir emisiones sin comprometer eficiencia ni competitividad.

La propuesta de valor de la multinacional neerlandesa se basa en un enfoque integral que incorpora la sostenibilidad como un criterio estructural del diseño y la toma de decisiones, más que como un elemento correctivo. Desde la orientación de las infraestructuras según la luz solar, la selección de materialidades de menor impacto, hasta la eficiencia energética y el uso optimizado de recursos, los proyectos son concebidos desde su origen con altos estándares de sostenibilidad y técnicos.

Alexandra Belaúnde D., directora de Ventas de Arcadis Chile y Perú y Máster en Gestión Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid.

“Ingeniería, sostenibilidad e innovación son dimensiones inseparables al momento de abordar los desafíos climáticos actuales. Pensar los proyectos desde su concepción con criterios ambientales es hoy una condición básica para generar valor de largo plazo”, enfatiza Alexandra Belaúnde Doyharcabal, directora de Ventas de Arcadis Chile y Perú y Máster en Gestión Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid.

Operaciones más sostenibles y competitivas

En el mercado local, Arcadis impulsa proyectos que integran inteligencia artificial, automatización y simulaciones predictivas para optimizar diseños, anticipar impactos y reducir la huella de carbono desde las fases iniciales de planificación. Estas herramientas permiten evaluar múltiples escenarios, mejorar el desempeño energético y tomar decisiones informadas en contextos complejos, donde la sostenibilidad y la eficiencia operativa deben avanzar de manera simultánea.

Este enfoque responde a una visión donde la reducción de emisiones deja de ser un objetivo aislado para convertirse en un componente transversal del ciclo de vida de los proyectos. La ingeniería, apoyada en datos y tecnología, se posiciona como un habilitador clave para avanzar hacia infraestructuras más resilientes, eficientes y alineadas con las crecientes exigencias regulatorias y sociales.

“El uso de datos, simulaciones y modelos avanzados permite reducir incertidumbres, optimizar recursos y avanzar hacia soluciones más eficientes desde el punto de vista energético y de emisiones, agrega Belaúnde.

Alianzas estratégicas para la descarbonización

La ejecutiva destaca que las empresas cumplen un rol fundamental en la reducción de las emisiones de CO₂ y que avanzar hacia economías bajas en carbono requiere de alianzas estratégicas que acompañen este proceso de transformación. En ese sentido, Arcadis busca posicionarse como un socio estratégico para sus clientes, apoyando iniciativas de eficiencia energética, adopción de energías renovables y descarbonización, alineando desempeño ambiental, viabilidad económica y cumplimiento normativo.

A nivel corporativo, la compañía también avanza en la reducción de sus propias emisiones, en coherencia con su compromiso Net Zero al 2035. Este avance se materializa a través de la optimización del consumo energético en oficinas, el uso de electricidad proveniente de fuentes renovables cuando está disponible, una gestión más eficiente de los viajes y el fortalecimiento de la recopilación y análisis de datos de su cadena de valor, consolidando una toma de decisiones climáticas basada en evidencia.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Medio Ambiente

El plástico es inevitable, su desperdicio no

El plástico forma parte de nuestra vida cotidiana porque reúne cualidades muy útiles. Es ligero, resistente, resulta barato de producir y puede emplearse en una enorme variedad de productos. Sin embargo, su propio éxito se ha convertido en su condena. La producción masiva, sumada a una gestión deficiente y a su lentitud para degradarse, ha diseminado residuos plásticos por todos los rincones del planeta.

La Unión Europea produce cada año más de 2 200 millones de toneladas (Mt) de residuos, de los cuales el plástico representa una fracción pequeña. Sin embargo, el hecho de que prácticamente toda la población genere a diario residuos plásticos hace que su impacto sea muy visible y difícil de gestionar, especialmente en el caso de los envases, cuyo uso efímero dispara la tasa de residuos.

Rastrear cuánto plástico emitimos al medio es difícil debido a la falta de datos globales homogéneos. Si nos centramos en Europa (Unión Europea junto con Suiza, Noruega y el Reino Unido), donde las estadísticas son más consistentes, nos encontramos una producción de polímeros de origen fósil destinados a plásticos de algo más de 40 Mt.

Los datos más recientes disponibles indican que el volumen de residuos plásticos canalizado anualmente a través de los sistemas oficiales de recogida asciende a las 32,3 Mt, de las cuales aproximadamente la mitad se incinera y una cuarta parte acaba en vertederos. Tras descontar mermas, exportaciones y los residuos que regresan realmente al ciclo productivo, queda un desfase de más de 20. Entre 8 y 10 de esas Mt podrían corresponder a plástico acumulado en bienes duraderos que aún no se han convertido en residuo, como edificios o vehículos que seguimos utilizando. Sin embargo, aún restando eso, quedan entre 11 y 13 Mt anuales sin explicar.

La conclusión lógica es que ese es, precisamente, el plástico que se está filtrando al medio ambiente. Son los residuos que escapan de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, los microplásticos que se emiten por desgaste de neumáticos, las fibras textiles que desprende nuestra ropa o la basura arrastrada por las lluvias hacia los ríos. Como sucede con cualquier otra actividad, es imposible reducir a cero nuestro impacto. Pero el modelo actual tiene fugas masivas y contenerlas es viable, aunque exige cambios estructurales en la forma en que usamos y gestionamos este material.

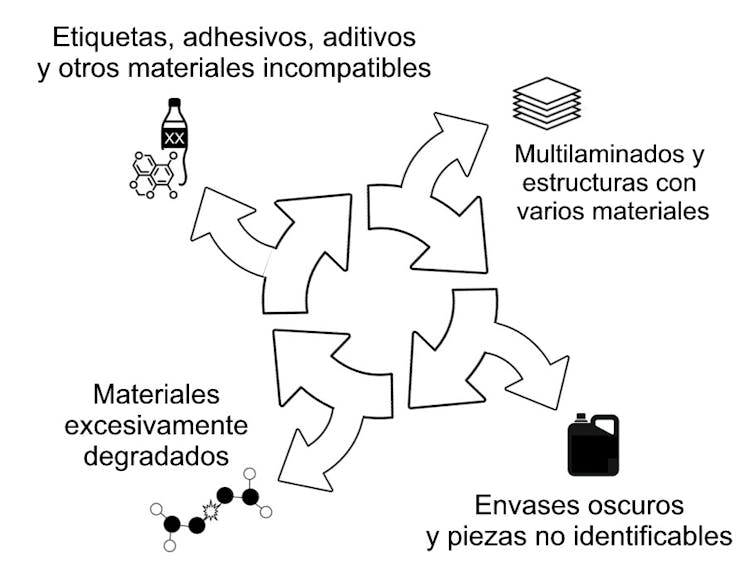

Los límites del reciclaje y el reto del diseño

El reciclaje de plásticos se enfrenta a barreras económicas, logísticas y técnicas. El factor económico es fácil de identificar. Sin considerar impuestos, el coste del plástico virgen es menor que el de la granza reciclada, además de ofrecer mayor calidad. Las limitaciones logísticas se refieren a la carencia de infraestructuras, algo que afecta especialmente a regiones en desarrollo, donde el plástico a menudo ni siquiera llega a los circuitos de recuperación.

Las limitaciones técnicas se deben a que la mayoría de los productos están diseñados para ser funcionales, no para ser reciclados. El uso de materiales complejos, colores oscuros que los sensores no detectan o la presencia de etiquetas y adhesivos, provocan que una gran parte del material se descarte. Incluso en el que sí se recupera, la mezcla de resinas incompatibles impide volver a fabricar el mismo producto.

Un caso paradigmático son los films alimentarios multicapa, estructuras flexibles formadas por la unión de dos o más capas de materiales para conservar alimentos frescos, congelados o envasados al vacío. La imposibilidad de separar sus distintas láminas obliga a transformarlos en productos de bajo valor, como mobiliario urbano, sin retorno posible al circuito de envases.

Sustituir el plástico por vidrio o metal podría parecer una solución. Sin embargo, esta estrategia tiene riesgos, ya que son materiales con una huella de carbono e hídrica superior. Además, en sectores críticos como el sanitario o el alimentario, el plástico es insustituible para garantizar la asepsia y la conservación de alimentos. La eliminación de usos innecesarios o la elección de plásticos biodegradables en sustitución de los convencionales en ciertos usos son soluciones viables, aunque limitadas.

Las múltiples ventajas del ecodiseño

La vía más eficaz es el ecodiseño, que integra el fin de vida desde la concepción del producto. Esto implica priorizar la reutilización (envases retornables) y la durabilidad para minimizar residuos, además de reducir materia prima sin perder funcionalidad. Ejemplo de ello son las botellas de PET, que han rebajado su peso hasta un 50 % gracias a mejoras de diseño y moldeo. Frente a la difícil reciclabilidad de productos como los briks, en los que solo se recupera la fibra de papel, el diseño para el desmontaje (Design for Disassembly o DfD) facilita separar materiales puros.

El ecodiseño también busca minimizar la liberación de microplásticos durante el uso. En el sector textil, priorizar tejidos densos y fibras largas reduce su desprendimiento en el lavado. En los neumáticos, el reto es disminuir la emisión de partículas debido a la abrasión, un desafío creciente debido al aumento del peso de los vehículos. Este enfoque preventivo se refuerza con el Reglamento (UE) 2023/2055, que prohíbe microplásticos añadidos intencionadamente en productos como cosméticos, detergentes o fertilizantes.

Por último, es crucial evitar aditivos peligrosos, en línea con el Reglamento REACH de la Unión Europea. La diversidad de sustancias químicas añadidas a los polímeros es inmensa, abarcando miles de compuestos, muchos de ellos con un perfil toxicológico incompleto o desconocido. Dado que estos aditivos pueden migrar durante su vida útil y su extracción posterior es inviable, resulta indispensable actuar preventivamente desde la fase de diseño.

En definitiva, y puesto que el reciclaje actual no logra contener la fuga masiva de residuos plásticos y la sustitución directa tiene límites prácticos y ecológicos, la solución pasa necesariamente por el ecodiseño. Solo repensando los productos desde su origen, priorizando durabilidad, desmontaje y seguridad, podremos cerrar razonablemente el ciclo del plástico y minimizar su impacto ambiental.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Medio Ambiente

El novedoso modelo de “antivertedero” que debutó en el sur de Chile y que proyecta duplicar su capacidad al 2026

Con su planta ubicada en Puerto Varas está transformando la gestión de residuos mezclados en Chile. La empresa REMAP desarrolló un modelo de negocio que recupera hasta un 50% de los desechos que tradicionalmente se entierran sin tratamiento.

Un modelo que reduce la carga de basura que termina en los rellenos sanitarios es el que está impulsando REMAP, el primer “antivertedero” del país. Lo que realiza la compañía es recibir a los camiones basureros, abrir sus cargas, separar el material que podría tener una nueva vida -como cartones, plástico o papel- y, con ello, derivar hasta un 50% menos del material a los vertederos.

“Lo que hacemos es justo lo contrario a un relleno sanitario. No enterramos sin clasificar: limpiamos, separamos, trituramos y derivamos a valorizadores. Así, convertimos la basura en valor y damos trazabilidad al cliente”, explica Juan Pablo Marín, cofundador y gerente general de REMAP.

En otras palabras: son una solución intermedia en donde toman las cargas, separan lo que se puede recuperar como cartones, papeles, plásticos y otros; reduciendo el contenido que llega los rellenos sanitarios incluso en la mitad.

Desde el inicio de operaciones, la planta ha escalado de cero a 4.500 m³ procesados al mes. A la fecha, ha valorizado más de 12.000 m³ de residuos, lo que equivale a evitar que unos 600 camiones lleguen a vertederos. En 2024, su volumen creció 60% respecto a 2023, y proyecta duplicar esa capacidad en los próximos dos años.

Su modelo de negocio se basa en contratos con empresas y municipios, quienes encuentran en REMAP una alternativa concreta para reducir sus costos de transporte, disminuir superficie de patios de residuos y externalizar la clasificación con trazabilidad documental y visual. “Somos una herramienta para mejorar la eficiencia y dar cumplimiento a la regulación. No reemplazamos lo que ya hacen en origen, pero sí podemos recuperar parte importante de lo que hoy termina en la basura”, señala Marín.

Uno de los casos más significativos es el de Ancud, comuna que durante años enfrentó una grave crisis de residuos por no contar con un relleno sanitario propio. La basura debía ser enviada a más de 800 km, lo que implicaba dos días por camión. Desde que trabaja con REMAP, ese tiempo se redujo a medio día, lo que permitió cuadruplicar la capacidad de retiro y limpiar completamente la ciudad en dos semanas. Además, se recuperó un 10% del volumen total como material valorizable.

“Gracias a REMAP pudimos resolver un problema estructural de más de seis años. El cambio en la logística fue radical: hoy optimizamos recursos, aumentamos la frecuencia de retiro y podemos hacer gestión con datos. No solo sacamos la basura: ahora también sabemos qué estábamos enterrando”, destaca el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda.

La planta, ubicada en Puerto Varas, requirió una inversión de US$ 2 millones, financiada completamente con capital de los socios. Aunque no se proyecta levantar financiamiento externo en el corto plazo, sí existen conversaciones para replicar el modelo en otras regiones.

REMAP no busca competir con los rellenos sanitarios ni con los recicladores, sino integrarse como un eslabón clave en la cadena de gestión de residuos: aquel que aborda la fracción que no se segregó en origen, que está contaminada o que llega mezclada. En esa etapa crítica, dicen, es donde hay más pérdidas y también más oportunidades.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoDía Internacional de la Energía Limpia: cuánto ha avanzado el mundo y qué sigue pendiente de la transición global

-

Cambio Climático6 días ago

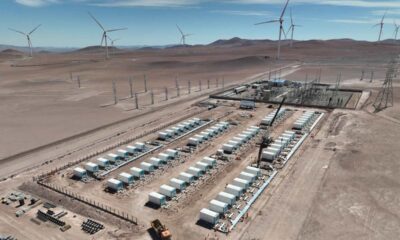

Cambio Climático6 días agoENGIE avanza en la construcción de su primer sistema de almacenamiento integrado a un parque eólico en Chile

-

Innovación1 semana ago

Innovación1 semana ago10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor entra en su recta final con vitrina semanal para sus participantes en televisión abierta

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoVivamos Circular supera su meta 2025 y transforma más de 30 toneladas de plásticos en un nuevo espacio comunitario en Pudahuel

-

Innovación7 días ago

Innovación7 días ago“La Alegría de Emprender”: Genias y CORFO abren postulaciones a beca para impulsar negocios liderados por mujeres

-

Conversación1 semana ago

Conversación1 semana agoEl mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU