Conversación

Kristine Tompkins: “Ya pasamos el tiempo en que no hacer nada es aceptable”

La presidenta de la fundación Tompkins Conservation dice que una enseñanza de esta pandemia es que la gente es capaz de unirse ante una crisis, y lo mismo debería hacer frente al cambio climático y la extinción de especies. En esta entrevista, recuerda la campaña contra HidroAysén, habla de sus sueños y repasa su radical cambio de vida para convertirse en filántropa junto a Douglas Tompkins: “Haberme unido a Doug fue la mejor decisión de mi vida”, dice.

Kristine Tompkins está pasando la pandemia en su casa en Santa Paula, una pequeña ciudad de California donde está el rancho familiar en el que siempre vivió su madre y donde algunos de sus hermanos también tienen su hogar. Desde ese lugar, cuenta que sigue trabajando en sus proyectos de conservación y que ha podido salir, caminar y jardinear. “Este tiempo ha sido una combinación entre estar muy inquieta y preocupada por la fuerza y la velocidad de este virus, y por el sufrimiento que está padeciendo mucha gente, y, por otro lado, estar agradecida de estar en el rancho familiar”, dice.

Han pasado más de 25 años desde que el fallecido Douglas Tompkins y su esposa Kristine llegaron a la Patagonia chilena para iniciar su proyecto de conservación en ese lugar. Juntos enfrentaron la resistencia y odiosidad de muchas personas, incluso de autoridades de la época, y aun así continuaron. La primera piedra fue la creación del Parque Pumalín y luego de más de 20 años de trabajo, la fundación Tompkins Conservation ha donado al Estado más de 500 mil hectáreas, ayudando a crear siete parques nacionales (Pumalín Douglas Tompkins, Melimoyu, Patagonia, Cerro Castillo, Kawésqar, Corcovado y Yendegaia) y aportando a la ampliación de tres existentes (Hornopirén, Corcovado e Isla Magdalena), para crear la Ruta de los Parques de la Patagonia.

La labor conservacionista de Kristine Tompkins (70) fue reconocida por la ONU, que hace dos años la nombró su Embajadora de Áreas Protegidas. Parte de lo que piensa y siente esta reconocida filántropa se puede ver en su charla TED titulada “Let’s make the world wild again”, publicada en abril de este año y que en tres meses suma un millón 200 mil visitas, algo que la tiene muy contenta.

-¿Qué lecciones ha sacado de esta pandemia?

-Creo que todos los días, durante este tiempo excepcional, estoy aprendiendo cosas sobre mí y las sociedades humanas. Ahora veo lo loca que fue mi vida nómade junto a Doug, una vida en constante movimiento durante más de cuarenta años. No digo que cuando el Covid deje de ser el centro de nuestras vidas no me siga moviendo hacia donde están nuestros proyectos, pero nunca volveré a vivir como lo estaba haciendo esas últimas décadas.

También he visto que las sociedades son capaces de actuar al unísono en circunstancias extraordinarias: los que hemos podido nos hemos ido a casa, nos quedamos en casa, en general usamos mascarillas, y nos separamos unos de otros. Esto me da la esperanza de que en temas como el cambio climático y la crisis de extinción de especies también lograremos detener nuestro actual comportamiento que sólo nos llevará a más pandemias como la que estamos experimentando en este momento.

Hoy veo que la presión real y aterradora en todos los países apunta a evitar que el desempleo aumente, a cualquier costo, cuando se podría haber considerado un mejor sistema o una mejor forma de desarrollo que asegure el espacio para todas las formas de vida.

-La pandemia nos ha demostrado que estamos interconectados y que la salud de las personas depende de la salud del planeta. ¿Cree que la gente ha logrado entenderlo? ¿Será distinta nuestra relación con la naturaleza?

-Tengo distintos pensamientos al respecto. A veces tengo la esperanza de que estamos aprendiendo, a través de difíciles circunstancias, que todo lo que hacemos está conectado con todo lo demás. Si me hubieras preguntado esto hace tres meses habría sido más optimista, pero hoy veo que la presión real y aterradora en todos los países apunta a evitar que el desempleo aumente, a cualquier costo, cuando se podría haber considerado un mejor sistema o una mejor forma de desarrollo que asegure el espacio para todas las formas de vida. Por lo tanto, aunque hayamos sido testigos de la comprensión de las causas fundamentales de esta pandemia, hay pocas posibilidades de abordar, a un nivel más profundo, realmente por qué sucedió.

-La periodista Elizabeth Kolbert, autora del libro La sexta extinción, dijo a La Tercera: “Somos tan grandes consumidores y emisores de carbono que tendríamos que cambiar nuestros estilos de vida radicalmente para hacer una gran diferencia. Y no veo que eso esté pasando, ni siquiera con el coronavirus”. ¿Ha percibido un comportamiento distinto de la gente?

-Supongo que mis comentarios anteriores abordan esta pregunta. Creo que aquellos que están hablando sobre las causas profundas de esta y otras prácticas culturales a menudo devastadoras deben ser bien recibidos por la sociedad. La cultura casi siempre triunfa sobre el sentido común, estamos dispuestos a arriesgar casi todo para mantener nuestras normas culturales, incluso ante la gran evidencia de que la forma en que vivimos está causando grandes desigualdades sociales, la crisis climática y la crisis de extinción de especies. Debido a esto, por impopular que sea, debemos ser lo suficientemente claros y fuertes para enfrentarnos a estas tendencias globales. Desde jefes de Estado hasta las comunidades más pequeñas del mundo.

-Usted conoce bien Chile. ¿Cree que la reactivación económica se hará respetando el medioambiente?

-Según mi experiencia, la sociedad chilena ha cambiado mucho desde que partimos nuestros proyectos de conservación en Chile junto a mi esposo Douglas. De hecho, veo que algunos líderes importantes en la sociedad chilena están cambiando sus puntos de vista respecto del desarrollo sin límites y tienen claro que los días del desarrollo a todo costo han terminado. Hay varios ejemplos de chilenos que están creando áreas de conservación y pensando cómo asegurar que las especies que llaman hogar a esos territorios existan en números saludables. ¿Hay mucho más por hacer? Por supuesto, esto es así en prácticamente todos los países del mundo, ya que aún se está haciendo muy poco.

Chile tiene hoy el 25% de sus tierras protegidas y el 40% de su área marina con algún grado de protección. ¿Esto ha afectado la parte económica del país? No.

-Hace unos días participó en un conversatorio con Anthony Waldron, profesor de la U. de Cambridge y autor del estudio que plantea que la protección del 30% del planeta generaría beneficios económicos y que los costos de la inacción son incalculables. ¿Cuál es el camino para poner a la naturaleza en el centro de las decisiones?

-La idea de proteger el 30% para 2030 (que es la meta del Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica) no sólo es buena y esperanzadora, sino que también resulta necesaria. La mayoría de las personas se paralizan en su miedo frente a esta meta, cuando deberían enfocarse en “el porqué y el cómo”. ¿Era imaginable que personas de todo el mundo se fueran a casa y se quedaran en su hogar durante dos meses? No. ¿Es factible el 30% para 2030? Por supuesto, pero eso no significa que sea fácil. Por ejemplo, California tiene casi el 30% de su territorio protegido de alguna forma, y ese estado es la quinta economía más grande del mundo. Chile tiene hoy el 25% de sus tierras protegidas y el 40% de su área marina con algún grado de protección. ¿Esto ha afectado la parte económica del país? No. El 30% al 2030 es posible, aunque no simple, y es esencial si queremos tener un mundo con futuro para toda la forma de vida en la Tierra.

-¿Qué le parece que la economía de Chile siga dependiendo de la extracción de recursos naturales?

-No es un problema sólo de Chile, es el problema número uno en todos los países en desarrollo. ¿Sabes dónde comienza la solución a esto? Comienza en nuestra cocina, comienza mirando lo que está estacionado en nuestras casas. El problema es nuestra voraz necesidad de consumir. Además, los consumidores principales son una minoría de los 7.500 millones de habitantes del planeta, pero tienen un impacto desproporcionado.

Una sociedad digna

En el mundo de la conservación se considera a Kristine Tompkins como la principal defensora de los ecosistemas terrestres en el planeta y a la oceanógrafa Sylvia Earle como la más destacada protectora de los ecosistemas marinos. Tompkins y Earle se conocen y se tienen cariño. Earle ha visitado el Parque Pumalín, e incluso, en febrero de 2018, estuvieron juntas en el Patio de Los Naranjos de La Moneda, durante la ceremonia donde la Presidenta Bachelet firmó el decreto que crea ese parque, además de otros parques marinos.

-Sylvia Earle se sumó a la Alianza Humboldt, la red de ONG que busca proteger el ecosistema de ese archipiélago del proyecto Dominga. Douglas y usted lucharon contra las represas de HidroAysén, proyecto que no se realizó. ¿Cuál fue la clave para alcanzar esa victoria? ¿Qué recomendación le daría a Sylvia Earle?

-En el caso de HidroAysén, pienso que la clave fue un movimiento ambiental unido, junto a una ciudadanía activa. Eran más de 100 organizaciones que respaldaban la campaña, con un grupo más pequeño que hacía todo el trabajo de activismo. Creo que fue una campaña muy seria, muy informada que logró poner a la base de la discusión qué país querían los chilenos, ¡fue una campaña de educación pública y ciudadana!

-¿Qué habría pasado con los parques que Tompkins Conservation donó al Estado si se hubiera realizado HidroAysén?

-Habría habido un tremendo impacto en muchas regiones del país debido al monstruoso tendido eléctrico con torres por sobre los 80 metros de alto que se proyectaban para la transmisión. Y creo que la visión de territorio de la Ruta de los Parques de la Patagonia, un pulmón verde de importancia planetaria, con 11,5 millones de hectáreas protegidas como parque nacional entre Puerto Montt y Cabo de Hornos, no se habría podido posicionar.

-Usted ha dicho: “No puedes proteger un lugar a menos que lo entiendas, y no puedes amarlo hasta que lo conozcas”. ¿Nos falta algo de eso para valorar y proteger nuestro territorio y su naturaleza?

-La respuesta corta es sí. La brecha experiencial y emocional entre nosotros -gente industrializada- y la naturaleza ahora es mayor que nunca y esta falta de conexión entre los humanos y la naturaleza se está ampliando cada vez más. Los adultos y los niños tienen la cabeza en sus teléfonos, iPads, computadores y la aceptación de que las experiencias virtuales reemplacen a las reales es la raíz de esta fatal tendencia. Uso a propósito la palabra “fatal” porque si no nos conectamos con la salud y el bienestar del mundo natural, todos sufriremos las consecuencias. De hecho, ya estamos sufriendo los efectos de nuestro amor por la tecnología y la fe que hemos puesto falsamente a sus pies.

Apoyo a Greta Thunberg y a los jóvenes que marchan pacíficamente contra el dolorosamente débil liderazgo que existe sobre el cambio climático.

-El 2019 se realizaron masivas manifestaciones en el mundo para proteger el planeta. ¿Le gustaría ver más activismo para defender el medioambiente en Chile?

-No soy chilena, así que no puedo hablar de esto para el caso de Chile, pero si miras mi reciente charla TED, me escucharás decir que ya pasamos el tiempo en que no hacer nada es aceptable. No importa quién eres o cuál es tu trabajo. Tienes que levantarte de la cama todos los días y hacer algo por lo que amas, por lo que sabes que es verdad. Hoy no hay espacio para sentarse al margen con los brazos cruzados. Apoyo a Greta Thunberg y a los jóvenes que marchan pacíficamente contra el dolorosamente débil liderazgo que existe sobre el cambio climático. Yo era una joven en la década de los 60 cuando en los Estados Unidos comenzaron los movimientos por la paz, por los derechos civiles, el feminismo, las marchas contra la guerra de Vietnam. Probablemente no entendía todo lo que debería haber entendido, pero aprendí de esto que ¡Todos tenemos derecho a luchar por una sociedad digna dentro de un ecosistema saludable y en pleno funcionamiento!

-¿Qué le parece que el Parque Nacional Patagonia, un lugar emblemático y donde fue enterrado Douglas Tompkins, haya sido reducido en su extensión para permitir un proyecto minero? ¿Ve una contradicción en esa decisión?

-Bueno, nosotros siempre vamos a optar por la mayor extensión de tierra conservada posible y efectivamente surgieron cambios que escapaban a nuestro involucramiento.

Creo que la campaña (contra HidroAysén) fue muy seria, muy informada, que logró poner a la base de la discusión qué país querían los chilenos, ¡fue una campaña de educación pública y ciudadana!

-¿Recibió usted alguna explicación por esa modificación?

-Como fue una decisión sobre terrenos fiscales, no es algo en lo que nosotros hayamos estado involucrados.

-Usted trabajó 23 años junto a Yvon Chouinard y llegó a ser CEO de Patagonia, una de las empresas más reconocidas del mundo, algo a lo que muchas mujeres aspiran. Sin embargo, renunció a esa vida y junto a Douglas se fue al último rincón del planeta a iniciar un proyecto de conservación. ¿Qué reflexión tiene hoy acerca de esa decisión?

-Haberme unido a Doug fue la mejor decisión de mi vida, y estoy agradecida por la combinación de mi trabajo en conservación y mi experiencia comercial en Patagonia, empresa con la cual tengo un vínculo estrecho hasta el día de hoy. Nunca en realidad vivimos en Chile, pero quisimos y quiero este país como si fuera mi patria.

-¿Cuál es hoy la principal amenaza para la zona de la Patagonia?

-Las mismas amenazas que se enfrentan en todo el mundo: un desarrollo que no tiene en cuenta la importancia de la salud del ecosistema y el bienestar de todas las comunidades de la Tierra.

-Si piensa en los sueños y objetivos que tenía en su juventud o cuando decidió venir a la Patagonia. ¿Se cumplieron? ¿Le falta alguno por cumplir?

-Me considero extraordinariamente afortunada en este sentido. Con la excepción de que Doug murió demasiado joven, he vivido una vida llena de familiares, amigos e increíbles personas que hacen posible todo lo que he hecho en mi vida. Siempre me pregunto si en mi último día de vida tendré cosas que no pude hacer o lograr, y hasta ahora puedo decir: ¡No!

Fuente/LaTercera Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable,#Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente,#ECOXXI

Conversación

Tratado de Alta Mar: Una noticia esperanzadora para la salud de los océanos

Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.

El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.

El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.

Ratificación y entrada en vigor

Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.

Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.

El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.

Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.

Preocupación en el sector pesquero

En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.

No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.

El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.

Implicaciones jurídicas

Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.

Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.

Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.

81 países lo incorporarán a su legislación

Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.

El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.

Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.

Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

El mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas declara que el término de ‘crisis hídrica’ que se utiliza habitualmente ya no se ajusta a la realidad, ya que hay daños irreversibles que han llevado a muchas cuencas y reservas a un punto sin retorno.

En medio del agotamiento crónico de las aguas subterráneas, la degradación de la tierra y el suelo, la deforestación y la contaminación, todo ello agravado por el calentamiento global, un informe de la ONU ha declarado hoy el inicio de una era de bancarrota hídrica mundial.

Según el nuevo informe, los términos habituales “estrés hídrico” y “crisis hídrica” no reflejan la realidad actual en muchos lugares: una situación caracterizada por pérdidas irreversibles de capital hídrico natural y la incapacidad de recuperar los niveles históricos. Por eso, los autores instan a los líderes mundiales a facilitar “una adaptación honesta y basada en la ciencia a una nueva realidad”.

“Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota”, afirma el autor principal, Kaveh Madani, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).

Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota

Kaveh Madani, UNU-INWEH

En términos financieros, el informe afirma que muchas sociedades no solo han gastado en exceso sus “ingresos” anuales renovables de agua procedentes de ríos, suelos y nieve acumulada, sino que han agotado sus “ahorros” a largo plazo en acuíferos, glaciares, humedales y otros depósitos naturales.

Esto ha dado lugar a una lista cada vez mayor de acuíferos reducidos, terrenos hundidos en deltas y ciudades costeras, lagos y humedales desaparecidos y una pérdida irreversible de biodiversidad.

El informe de la UNU se basa en un artículo publicado en la revista Water Resources Management, que define formalmente la quiebra hídrica como la sobreexplotación persistente de las aguas superficiales y subterráneas en relación con los caudales renovables y los niveles seguros de agotamiento; y la consiguiente pérdida irreversible o prohibitivamente costosa del capital natural relacionado con el agua.

Sistemas hídricos interconectados

Aunque no todas las cuencas y países se encuentran en bancarrota hídrica, Madani afirma que “suficientes sistemas críticos en todo el mundo han superado estos umbrales. Estos sistemas están interconectados a través del comercio, la migración, las retroalimentaciones climáticas y las dependencias geopolíticas, por lo que el panorama de riesgo global se ha alterado fundamentalmente”.

El 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua.

Según el informe, uno de los puntos críticos está en la región de Oriente Medio y África del Norte, donde el alto estrés hídrico, la vulnerabilidad climática, la baja productividad agrícola, la desalinización intensiva en energía y las tormentas de arena y polvo “se entrecruzan con economías políticas complejas”.

En algunas partes del sur de Asia, la agricultura dependiente de las aguas subterráneas y la urbanización han provocado descensos crónicos de los niveles freáticos y hundimientos locales. Y en el suroeste de Estados Unidos, el río Colorado y sus embalses “se han convertido en símbolos de promesas de agua de forma excesiva”.

Basándose en conjuntos de datos globales y pruebas científicas recientes, el informe presenta un panorama estadístico desolador de las tendencias, causadas en su gran mayoría por los seres humanos. Por ejemplo, el texto arroja que un 50 % de los grandes lagos de todo el mundo han perdido agua desde principios de la década de 1990 (con un 25 % de la humanidad dependiendo directamente de esos lagos).

También destaca que un 50 % del agua doméstica mundial ahora se obtiene de las aguas subterráneas y más del 40 % del agua de riego se extrae de acuíferos que se están agotando.

Además, unas 410 millones de hectáreas de humedales naturales —casi igual al tamaño de toda la Unión Europea— han desaparecido en las últimas cinco décadas, y se ha perdido más del 30 % de masa glaciar mundial desde 1970.

Esta situación provoca que el 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 4 000 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de agua al menos un mes al año.

170 millones de hectáreas de tierras de cultivo en riesgo

Además, 170 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadío están sometidas a un estrés hídrico alto o muy alto, lo que equivale a la superficie de Francia, España, Alemania e Italia juntas, con la inseguridad alimentaria que conlleva.

“Millones de agricultores intentan cultivar más alimentos a partir de fuentes de agua que se reducen, están contaminadas o están desapareciendo. Sin una rápida transición hacia una agricultura inteligente en el uso del agua, la bancarrota hídrica se extenderá rápidamente”, dice Madani.

Según explican los autores, una región puede sufrir inundaciones un año y seguir estando en bancarrota hídrica, añade, si las extracciones a largo plazo superan la reposición. En ese sentido, la bancarrota hídrica no tiene que ver con lo húmedo o seco que parezca un lugar, sino con el equilibrio, la contabilidad y la sostenibilidad.

“Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes y han cruzado umbrales irreversibles para constituir una condición a escala planetaria”, afirma el autor.

Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes

Kaveh Madani, UNU-INWEH

Pero Madani señala que las consecuencias se extienden entre regiones: “los efectos se propagan por los mercados mundiales, la estabilidad política y la seguridad alimentaria en otros lugares. Esto hace que la quiebra hídrica no sea una serie de crisis locales aisladas, sino un riesgo global compartido que exige un nuevo tipo de respuesta: gestión de la quiebra, no gestión de crisis”.

El agua, un recurso limitado

Por eso, los autores reclaman que se reconozca el agua como una limitación y una oportunidad para cumplir los compromisos en materia de clima, biodiversidad y tierra.

Ana Allende, profesora de investigación del CSIC experta en seguridad alimentaria y calidad de aguas ajena al estudio, destaca que en Europa, aunque tradicionalmente se perciba como una región menos vulnerable, los problemas siguen existiendo: sobreexplotación de acuíferos, especialmente en zonas agrícolas intensivas, degradación de ríos y humedales; pérdida de calidad del agua por contaminación difusa y urbana, y una creciente frecuencia de sequías prolongadas, especialmente en el Mediterráneo.

La principal implicación para Europa es que no puede seguir abordando la escasez únicamente mediante mejoras de eficiencia, reutilización o nuevas infraestructuras

Ana Allende, CSIC

“El informe apunta a la necesidad de aceptar que algunos impactos son irreversibles y que la gestión del agua debe orientarse a prevenir más daños, redistribuir riesgos y costes de forma justa y adaptar los sistemas socioeconómicos a una disponibilidad de agua estructuralmente menor”, concluye.

Fuente/SINC Derechos: Creative Commons. Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

Francisca Toledo, será la futura ministra de Medio Ambiente .

La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.

Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.

La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.

Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.

Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).

Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.

Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.

Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.

La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.

Fuente/Pulso/LaTercera

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

¿Se quedarán sin nieve los Pirineos por culpa del cambio climático?

La nieve es uno de los elementos más característicos de las montañas y del invierno en gran parte del mundo. Más allá de su valor paisajístico, esta desempeña un papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas de montaña y en múltiples actividades socioeconómicas.

Sin embargo, la nieve es también un componente del sistema climático especialmente sensible al calentamiento global. En las últimas décadas, su cantidad, duración y comportamiento han mostrado cambios significativos.

No nieva igual todos los inviernos

La nieve presenta una marcada variabilidad temporal y espacial. En las montañas de la península ibérica, los inviernos pueden alternar entre años con abundantes nevadas y otros casi sin nieve.

Esta variabilidad no es homogénea. Las cotas bajas y sectores como el Pirineo oriental son más irregulares debido a su posición frente a los flujos atlánticos, mientras que cordilleras occidentales y septentrionales actúan como barrera, captando la mayor parte de la humedad y dejando condiciones más secas hacia el este. Este fenómeno, conocido como sombra pluviométrica, también es observable en otras montañas españolas como Sierra Nevada.

A escala local, además, el relieve y el viento influyen también en la acumulación de nieve. En conjunto, estos factores hacen que las tendencias espacio-temporales de la nieve muestren una elevada heterogeneidad.

¿Hay menos nieve en el hemisferio norte?

A escala del hemisferio norte, la cobertura de nieve ha disminuido de forma acelerada desde la década de 1980. Este descenso se atribuye principalmente al aumento de la temperatura vinculado al cambio climático de origen antrópico. Este fenómeno ha dado lugar a lo que se conoce como sequía nival hidrológica, es decir, cuando la acumulación de nieve es insuficiente o la fusión es demasiado rápida y se genera un déficit respecto a un periodo histórico concreto.

Aun así, durante la estación fría, en cotas elevadas y en latitudes altas, la acumulación de nieve depende más de la precipitación que de la temperatura. En las latitudes medias de la cuenca del Mediterráneo, la precipitación presenta una elevada variabilidad anual y decadal, sin que se observen tendencias claras a lo largo del periodo histórico.

En los Pirineos, en cotas elevadas (>2 000 m), donde las temperaturas se mantienen bajo cero, las tendencias recientes (2000-2020) son neutras o ligeramente positivas. Sin embargo, en periodos más largos (1958–2017) se observa una disminución generalizada del número de días con nieve en el suelo y del espesor medio.

Además, en este sistema montañoso se detecta una fusión cada vez más temprana en la temporada y más intensa, asociada a un aumento de la energía disponible para derretir la nieve. Este fenómeno se ha relacionado con una mayor frecuencia de situaciones anticiclónicas durante la primavera. Estos periodos de estabilidad atmosférica favorecen la entrada de masas de aire templado, incrementan la radiación y el calor sensible, y aceleran la fusión. Estas situaciones atmosféricas se producen actualmente con temperaturas más elevadas debido al calentamiento global.

¿Qué pasará en el futuro?

Los estudios basados en simulaciones climáticas coinciden en proyectar una disminución de la nieve en el hemisferio norte, independientemente del modelo climático utilizado y del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero considerado, tanto moderado como alto.

En los Pirineos, las proyecciones apuntan a una reducción generalizada de la nieve, especialmente en las cotas bajas, donde pequeños aumentos de temperatura determinan si la precipitación cae en forma de nieve o de lluvia.

Aun así, la nieve no desaparecerá de esta cadena montañosa, ni siquiera a finales de siglo. En concreto, las proyecciones para finales del siglo XXI (2080–2100) anticipan reducciones de la precipitación nival que oscilan entre el −9 % en un escenario de emisiones moderadas (entre 2 500 y 3 000 m) y el −29 % en un escenario de altas emisiones (entre 1 000 y 1 500 m), en comparación con el clima histórico (periodo 1960–2006).

Estos cambios afectan también la duración de la temporada de nieve, la rapidez de la fusión y los picos de escorrentía, es decir, el agua que circula por la superficie. Un aumento de 1 °C puede reducir hasta un 30 % la nieve estacional a 1 500 m.

Además, estudios recientes indican que el aumento de la temperatura debido al cambio climático contribuye a una mayor evaporación y a una mayor cantidad de humedad disponible en la atmósfera, lo que puede dar lugar a un incremento de episodios extremos de precipitación en forma de nieve, como la borrasca Filomena de 2021, siempre que la temperatura se sitúe por debajo del punto de fusión.

Implicaciones para el clima y los ecosistemas

La nieve es un factor clave en las zonas de montaña. Actúa como un regulador hidrológico natural: almacena agua durante los meses fríos y la libera de forma progresiva en primavera y verano. Su disminución altera los picos de escorrentía, afecta a la disponibilidad de recursos hídricos y condiciona la producción hidroeléctrica.

La nieve desempeña un papel fundamental en el clima debido a su alto albedo, ya que refleja gran parte de la radiación solar. La pérdida de cobertura nival incrementa la absorción de energía en la superficie, generando retroalimentaciones que aumentan la temperatura.

Los cambios en la nieve influyen también en los ecosistemas de montaña, en la fenología de la vegetación –en sus ciclos biológicos– y en la evolución de los glaciares, que dependen de una cubierta nival persistente para retrasar la exposición del hielo durante el verano. Además, el aumento de episodios de lluvia sobre nieve, favorecidos por temperaturas más elevadas, puede desencadenar crecidas rápidas e inundaciones, como la ocurrida en el municipio de Vielha (Lérida) en 2013, con elevados costes económicos.

En este contexto, el cambio climático plantea un desafío estructural para los sistemas naturales y económicos de montaña. Afrontar este nuevo escenario requiere avanzar en estrategias de adaptación y mitigación que permitan gestionar el agua, el territorio y las actividades de montaña.

Fuente/The Conversation / Creative Commons

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

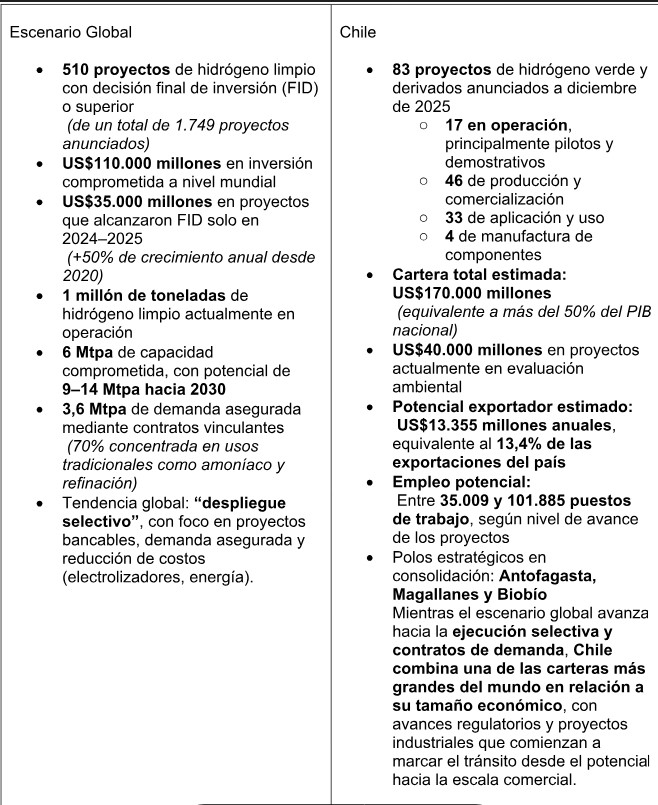

H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde

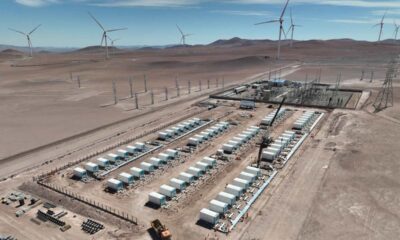

En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.

En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoDía Internacional de la Energía Limpia: cuánto ha avanzado el mundo y qué sigue pendiente de la transición global

-

Cambio Climático6 días ago

Cambio Climático6 días agoENGIE avanza en la construcción de su primer sistema de almacenamiento integrado a un parque eólico en Chile

-

Innovación1 semana ago

Innovación1 semana ago10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor entra en su recta final con vitrina semanal para sus participantes en televisión abierta

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoVivamos Circular supera su meta 2025 y transforma más de 30 toneladas de plásticos en un nuevo espacio comunitario en Pudahuel

-

Innovación7 días ago

Innovación7 días ago“La Alegría de Emprender”: Genias y CORFO abren postulaciones a beca para impulsar negocios liderados por mujeres

-

Conversación1 semana ago

Conversación1 semana agoEl mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU