Conversación

Las 20 claves para un Chile sustentable

Hace cinco meses Capital emprendió un ejercicio inédito. Reunió a 50 profesionales de diversas áreas para compartir diagnósticos, ideas, preguntas y propuestas y así definir un mapa de los principales desafíos para que Chile crezca de manera más sustentable. Fueron cuatro ejes –Desafección Social, Energía, Cuidad y Recursos Naturales– los escogidos para guiar el debate. Aquí mostramos sus principales conclusiones.

Con el fin de hacer un aporte de largo plazo para Chile, Revista Capital convocó a cincuenta destacados profesionales de diversas áreas para generar un debate único. Una invitación a elevar la mirada más allá de la coyuntura, a dejar de lado las discusiones políticas propias de un año electoral y enfocarnos en el futuro, uno que puede ser distinto, ya sea si dejamos las cosas como están o progresamos hacia lo que queremos para las nuevas generaciones.

Esto es Desafíos Capital, un experimento que partió hace cinco meses como un laboratorio para aunar voluntades, generar consensos, plantear preguntas y también propuestas.

¿Qué nos motivó? En primer lugar, el hecho de que las hipótesis que vemos a diario respecto a las fuerzas de cambio en la sociedad chilena, la oposición a proyectos de diverso tipo, o incluso la llamada crisis energética, han estado profundamente impregnadas por visiones economicistas o sociológicas que tienen como trasfondo una agenda política de corto plazo, la que claramente no nos permite mirar más allá de la actualidad.

En segundo lugar, la experiencia de The Note –una alianza editorial de Revista Capital y ActionAbility Institute– donde siete empresas líderes de Chile (Arauco, Copec, Concha y Toro, Enersis, Falabella-Sodimac, LAN y Nestlé) apostaron a construir una agenda larga en temas de sustentabilidad. Esta experiencia nos obligaba a liderar una iniciativa ambiciosa en este ámbito, que evidenciara cómo los problemas de fondo del país corresponden a aquellos desafíos de sustentabilidad mal conceptualizados, pobremente gestionados y escasamente difundidos.

En esta iniciativa, apelamos a las audiencias que aún no han priorizado la sustentabilidad como un nuevo y necesario enfoque de gestión de sus negocios. Por años, este concepto se ha limitado a la protección ambiental, dejando de lado sus dimensiones social y económica, precisamente aquéllas que hoy caracterizan la agenda de crisis y cambio del país.

Éste no es un ejercicio teórico. Tampoco aspirábamos a los consensos. Es más, hubo varios desacuerdos y los documentos de cada área no necesariamente implican que existió unanimidad. Pero queríamos visiones y propuestas nuevas. Preguntas más que respuestas. Por eso apostamos por profesionales que están en la “línea de fuego”. Doers más que Thinkers, los que participaron de cuatro diferentes grupos de desafíos: Desafección Social y Desarrollo, Energía, Ciudad Sustentable y Descomoditización de los Recursos Naturales.

Resumir todo el trabajo fue una tarea titánica, pero provocadora. Aquí mostramos las 20 claves que emergieron de estos trabajos. Un resumen de los mismos en la voz de sus protagonistas se presentan en la sección siguiente, y la versión integral de los documentos de cada Grupo Desafío se presentará en los siguientes números de The Note.

1. No existen empresas 100% “sustentables”

Cuando la expresión “sustentabilidad” entró en el lenguaje corporativo (muchas veces mal entendida sólo como una preocupación meramente ambiental), prontamente su uso se degradó por la abundancia de expresiones del tipo “empresa sustentable”, “proyecto sustentable”, “mall sustentable” o incluso el oxímoron “explotación sustentable”.

La sustentabilidad es un vector, no un estado. Indica la dirección en la cual mejora (o se deteriora) la gestión económica, social o ambiental de una empresa, pero no existe un nivel “sustentable”.

Los resultados del Índice de Sustentabilidad Corporativa 2012 (www.thenote.cl/viewer/show/15#) nos muestran que aun cuando se definan ciertos umbrales que la propia sociedad determine como de performance “aceptable”, las 110 principales empresas chilenas no alcanzan siquiera la nota 4.0.

2. La pérdida de legitimidad institucional

La concatenación de eventos de distinta naturaleza en un período relativamente corto (menos de un quinquenio), donde se hicieron públicos eventos de corrupción, aprovechamiento, fraudes, etc., minaron el modelo de convivencia prevaleciente en Chile y que el país enarbolaba orgulloso. Instituciones tradicionales de la sociedad, algunas de ellas referentes morales, y el propio Estado, cayeron en descrédito, y entonces el país se quedó sin el entramado de articulaciones legitimadas sobre la cual se fundó su desarrollo en los últimos 20 años.

En algunas de estas instituciones ha estado el núcleo de quienes se oponen a aceptar que “el modo chileno de hacer las cosas” está en tensión. Así las cosas, la desafección social seguirá expresándose y el clima de desconfianza podría terminar instalándose.

3. La ciudad y la energía serán los principales “campos de batalla”

No es de extrañar que la oposición a desarrollar nuevos proyectos energéticos o a permitir la instalación de un nuevo centro comercial sean los íconos de la desafección. Ambas tipologías de proyectos “ocupan” importantes espacios del territorio que son percibidos como propios por la ciudadanía, la cual “siente” que los canales formales (EIA, ejercicios de participación, sistemas de compensación) no les proveen de garantías.

La gente entiende que sin energía no sólo se encarecerá el costo de la vida, sino que se dificultará la competitividad. También entiende que un mall podría valorizar su entorno. No es que se necesite explicar mejor esas relaciones, lo que hay que entender es que detrás de esa oposición está la forma como la gente aprendió que sus demandas son escuchadas.

4. Los problemas de sustentabilidad más urgentes son sociales y económicos, no ambientales

Uno de los argumentos recurrentes para descartar un enfoque sustentable en los negocios es que dentro de las preocupaciones ciudadanas, “Protección del Medio Ambiente” ocupa lugares secundarios. El problema radica en que sustentabilidad es más que eso. ¿Barrancones, Freirina, HidroAysén, Cerro Barón, por mencionar algunos, han sido bloqueados por razones ambientales? En parte sí. Sin embargo, y más allá de que podría haber quienes se opongan sí o sí a este tipo de iniciativas, en mayor medida han sido cuestionados por la forma como sus proponentes han comunicado y gestionado sus impactos.

5. El empoderamiento es “hijo” del propio modelo de desarrollo

Un jefe de familia de clase media emergente, que no cuenta con el apoyo subsidiario del Estado, y que ha sido capaz de comprar su casa, adquirir un vehículo, sacar adelante la educación universitaria de sus hijos (la primera generación de su familia en tal condición), e incluso hacer sus primeros viajes al extranjero, no considera al modelo actual como un artefacto frágil que debe ser cuidado. Su mismo progreso, que lo empodera y lo hace tener una voz propia, lo compara con el de otros que han avanzado más rápido por su origen o circuito.

6. La gente debe creer que los derechos están de parte del más débil

Parte de la confusión en el mundo empresarial con el nuevo contexto social tiene que ver con que resulta difícil entender el rechazo a proyectos que aportan al bien común, y ello se explica porque ha cambiado la noción de qué es lo común o qué entendemos por sentido común.

Como no ha existido una aleación a lo común en las últimas décadas, sino que se ha exacerbado la noción de lo individual, se ha generado en la población la noción de país que no me involucra más que de manera oportunista. Cuando una “autoridad” apela al bien común, se percibe como la búsqueda de algo que poseo, y que la forma de compensación será asimétrica o tardía.

El mercado no es moralmente responsable de lo anterior: es el mejor sistema existente para crear valor económico. No obstante, se requiere de un esfuerzo del Estado (y sus poderes), para generar aglutinante social.

7. El sincretismo del mercado se impondrá. ¿Es una buena noticia?

El movimiento hippie de fines de los 60 terminó sucumbiendo cuando quedó en evidencia que el mercado ya había capturado sus principales símbolos. ¿A qué viene lo anterior? A que el mercado, que es valóricamente neutro, identifica rápidamente nuevas formas de demanda, cataliza el afán de lucro y es un movilizador insuperable de recursos para satisfacerlas.

Si hoy existe una “demanda” derivada del abuso, de las desigualdades, o de la búsqueda de respeto, entonces el mercado will find the way para satisfacerla.

Esto, que pareciera ser reconfortante para las empresas, tiene dos salvedades: que el mercado resuelva el tema no implica que serán las empresas existentes las beneficiadas. Por otra parte, en ciertos sectores (como es el caso de energía), la competencia está restringida por el rol regulatorio del Estado, lo que hace más intrincado para los “entrantes” desbancar a los incumbentes.

8. Si no existe un cambio en los incentivos, la empresa no se re-creará

Los ejecutivos de las empresas se mueven por incentivos. Éstos tradicionalmente se ligan a resultados de corto plazo y sus metas no se hacen cargo de las condiciones “ambientales” que dificultan seguir creciendo de la misma forma. Si la meta de un retailer en Chile es duplicar ventas, la lógica de corto plazo no favorece ni la innovación ni las opciones de riesgo o retorno de largo alcance.

El escenario de negocios en Chile cambió y ello posiblemente se replicará en los otros países donde se opera, por lo que los sistemas de incentivos a los ejecutivos deben hacerse cargo de ese cambio. Si ello no ocurre, entonces el business as usual generará una enorme presión de corto plazo por cumplir con las metas establecidas, dejando de lado la conexión con la comunidad. Así, los proyectos chocarán con una muralla infranqueable de oposición política y ciudadana. En ese entorno, la posibilidad de cumplir las metas podría llevar a la tentación de “torcer” el camino y generar prácticas que dañan la ya alicaída percepción de fair play.

9. La industria de reputación corporativa no está en sintonía

Cuando los temas de sustentabilidad están alineados a la actividad central de una empresa, generalmente se produce un círculo virtuoso de identificación de las preocupaciones clave de los stakeholders y su gestión efectiva y, por ende, mejoras en la performance. Pero, un entendimiento superficial de los temas produjo en su momento una asociación de sustentabilidad con RSE y de ésta con reputación corporativa. Así, se buscó generar una relación entre valor de la marca y acciones de bien social (generalmente filantrópicas), las que recibieron amplia cobertura y se caracterizaron por “la auto-premiación entre pares”. Si el círculo “se auto-premia”, si la comunicación que se da en los reportes no contiene auto-crítica, si existe abuso de lenguaje y si la sustentabilidad es entendida como una moda, entonces la desconexión del quehacer de las empresas con el entramado social “real” es evidente.

La responsabilidad no es sólo de las empresas. El propio Estado “juguetea” con sellos discrecionales de buen comportamiento; las ONG, otrora fiscalizadoras, ahora promocionan comercialmente sus logos y nadie hace accountability de las promesas.

10. La política urbana es un instrumento clave para reducir la desigualdad social

La desigualdad amenaza con convertirse en caldo de cultivo de una cultura reivindicatoria. Tal como se vio en la clave 3 (“el campo de batalla”), la ciudad es el reflejo de estas desigualdades (segregación socio-espacial, el acceso inequitativo a los bienes y oportunidades que la ciudad ofrece, mayores tiempos de viaje, entre otras) y, por ende, las intervenciones urbanas constituyen instrumentos aptos para corregirlas.

Lo anterior tiene distintas “bajadas”, pero en general, el espacio de acción se abre en tres dimensiones: infraestructura, transporte público y servicios públicos. El reto (y la oportunidad) del urbanismo para hacer innovaciones de clase mundial no tiene que ver con consideraciones estéticas o funcionales: su gran desafío es cómo incorporar la participación ciudadana a la construcción de propuestas y abandonar el tradicional enfoque top-down y de sesgo elitista.

11. La lógica de las compensaciones no destrabará el escenario eléctrico

El sistema de compensaciones que una empresa debe ofrecer a las localidades donde emplazará un proyecto eléctrico adolece de varios problemas. Primero, el término (“compensación”) es poco feliz. Evidencia que dado que los tributos no beneficiarán en forma directa a la comunidad o su territorio, es necesaria una contribución directa de los proponentes a cambio de aceptación.

El problema es que la comunidad no conoce ex ante los impactos del proyecto más que por lo que declara la empresa, la cual tiene conflictos de interés. En segundo lugar, la evidencia demuestra que mientras más tardío sea el acuerdo y mientras mayor haya sido la oposición, aumenta el precio de la “compensación”. En tercer lugar, compensación hace referencia a pagar por un daño, pero la comunidad quiere mucho más que “empatar”. Finalmente, el Estado ha jugado un rol zigzagueante, lo que ha deslegitimado el carácter “justo” de esta práctica.

¿Cómo se soluciona? Las empresas deben moverse hacia la lógica de valor compartido. Así, la invitación a la comunidad potencialmente afectada por el desarrollo de un proyecto es a transformarse en socia, internalizando los costos y beneficios. No se trata de promover tal o cual sistema de co-propiedad.

12. Aportes a la comunidad: del lump sum a la lógica de los dividendos

Los aportes que se hagan con la lógica de valor compartido a la comunidad deben tener dos características, aparentemente contrapuestas. Por una parte, las “promesas” de beneficios deben ir materializándose desde las primeras etapas. Por otra, se necesita el compromiso de largo plazo de la comunidad con ese proyecto, sobre todo en las inversiones en energía, que generan poco empleo en la etapa de operación. Por ende, el flujo de beneficios debe “distribuirse” inter-temporalmente, de manera de asegurar el continuo apoyo de la comunidad.

Los sociólogos en esta materia recomiendan esquemas de valor compartido simples, como por ejemplo, bonos de producción. Si las personas tienen acceso a la información de base para hacer sus propios cálculos y la entrega de beneficios coincide con lo anterior, se ahorrarán explicaciones.

13. A pesar de todo, se necesita más Estado

Cuando un gobierno declara que la violencia es un conflicto entre privados, o cuando permite que opere esa lógica de facto al no intervenir en el violento (y armado) ataque de una comunidad a científicos que estudian una zona, o cuando todo el mundo clama por una política de ordenamiento territorial, es claro que el Estado se ha ausentado de roles clave.

Los conflictos de intereses determinaron que el Estado no tenga hoy la legitimidad de la que, en algunos casos, usufructuó en el pasado. Pero de ahí a “lavarse las manos” de los temas que presionan la agenda, está toda la diferencia respecto del liderazgo que se necesita.

14. Apelar a los mecanismos tradicionales de legitimización no tiene destino

La existencia de una industria de “oposicionismo” es real. También lo es la judicialización de muchas causas. Pero suponer que estos dos factores explican el enorme cambio en la forma en como se aprueban socialmente proyectos en Chile, es pecar de ingenuidad. La comunidad (y las personas) ya saben que pueden poner freno a prácticamente cualquier proyecto. También lo saben las empresas. Si antes las inauguraciones eran la norma, hoy se ha vuelto al modelo de “que no se sepa lo que estamos haciendo y menos si nos ha ido bien”.

El país pecó de instalar una escenografía de desarrollo, sin construir los fundamentos del mismo. Hoy, eso ya no es posible. Con una ciudadanía empoderada, muchos no quieren asumir que hay que negociar en forma distinta. Que hay nuevos actores, y que si ellos no están de acuerdo, la viabilidad de los proyectos es nula.

15. El municipio podría ser el actor clave en la integración y la negociación

Marcelino Carvajal es el alcalde de Mejillones. Todos quienes lo conocen dicen que es único, que Mejillones hoy es otra. Marcelino es duro: todas las propuestas de nuevos proyectos han visto elevar sus expectativas iniciales de “compensación”. Todos saben que de no contar con su visto bueno, los trámites que deben ser aprobados a nivel comunal pueden dormir el sueño de los justos. Pero Marcelino es leal. Una vez acordado algo, él es un activo promotor de la iniciativa.

En el Grupo Desafío de Ciudad Sustentable, la existencia de pilotos de intervención habla de zonas donde las condiciones de desigualdad son inaceptables, pero donde “la esperanza” de una intervención reconstitutiva pasa por un alcalde empoderado. No existe el mismo consenso sobre el rol de los alcaldes en el Grupo Desafío de Energía. Aunque se reconoce como virtuoso el caso de Marcelino, se infiere que la industria teme la “captura” de los programas de compensación (o de valor compartido) por parte de las alcaldías, y preferiría una dispersión del poder en otras formas de organización e institucionalidad.

16. La discusión no es sobre clusters, sino sobre aprovechar industrias de clase mundial

Eduardo Bitrán y Hernán Cheyre pueden discutir años respecto a privilegiar o no ciertos sectores dentro de la estrategia de innovación, y resulta de gran interés para las políticas públicas que el eco de sus diferencias no se refleje en cambios zigzagueantes de aquélla. Sin embargo, una alternativa pragmática podría ser convenir focalizarse en un tema parecido, pero diferente: ¿cómo podemos potenciar un desarrollo sustentable de Chile, partiendo de aquellos sectores donde el país ya tiene actores de clase mundial?

17. El desarrollo de las industrias de recursos naturales dependerá de sus particularidades

Chile tiene exportaciones relevantes en estas industrias, pero es poco probable que ellas se expandan considerando las restricciones objetivas de crecimiento que se enfrentan. Sin embargo, el tamaño de estos sectores permitiría habilitar una industria de servicios de clase mundial, tanto en la tecnología como de soluciones de gestión.

En el caso de los sectores de recursos renovables, ellos acostumbran a privilegiar el crecimiento de una porción de biomasa a expensas de otras funciones de los hábitats donde se insertan, por lo que las oportunidades pasan por potenciar el valor de los servicios ecosistémicos en los cuales se desenvuelve la industria “mayor”.

18. Al parecer no existe tal cosa como la maldición de los recursos naturales

Desde los 60, y derivado de lo que se conoce como “la enfermedad holandesa”, se propagó la tesis de la “maldición de los recursos naturales”. Ella se formalizó en un trabajo de Jeffrey Sachs y Andrew Warner (“Natural Resource Abundance and Economic Growth”), donde examinaron 97 países para el período 1971-1989, y encontraron que los países con altos niveles de exportaciones de recursos naturales tenían, en general, un crecimiento económico anormalmente lento en relación a otros.

Sin embargo, en los últimos cinco años la noción anterior ha comenzado a perder fuerza. No sólo porque países como Canadá, Suecia, Noruega, Nueva Zelandia o Australia tengan una alta proporción de sus exportaciones basadas en recursos naturales, sino porque industrias relevantes de exportación tienen importancia en la generación de encadenamientos virtuosos con su supply chain, en su demanda de servicios y en su reclamo creciente por una oferta de recursos humanos más capacitados y de mayor productividad.

19. Las industrias que actúan pueden acometer desafíos más complejos

La industria forestal lideró la adopción de tecnología de punta a fines de los 80 y principios de los 90. La industria del vino hizo lo propio en el campo de las competencias laborales. Hoy, la mayor parte de los actores de la gran minería da un paso adelante con la constitución del Consejo de Competencias Mineras.

Cuando existe el capital social para generar acuerdos intra-industria, la ambición de los proyectos es mayor, las oportunidades de escalar en competitividad son mejores y la generación de oportunidades al conjunto genera encadenamientos virtuosos.

Hay que repensar el concepto de valor agregado. ¿Por qué la industria forestal no exporta muebles o casas? ¿Por qué la industria minera no avanza a integrarse a la producción de microprocesadores? Mil veces hemos escuchado esas preguntas. Mil veces nos han explicado que no tenemos la escala. Pero en el inconsciente colectivo se aspira a emprendimientos del tipo Crystal Lagoons.

Claramente, nos falta más relato para dejar atrás esos lugares comunes. La industria minera debe relevar que aspira a replicar la experiencia de Suecia o Finlandia, que apostaron a diversificar su cluster, potenciando los servicios tecnológicos para la minería. El sector forestal tiene el know how y los recursos para transformarse en el principal desarrollador de los servicios ecosistémicos de una cuenca. La industria del vino no debe mirar a Napa para saber que generar experiencias únicas no se reduce sólo al momento en que se abre una botella, sino que el territorio, la historia, la cultura, la relación con el medio y su gente. En suma, hay que generar las métricas que capturen estas fuentes de valor y que se puedan comunicar a audiencias.

20. Acabar con la incoherencia de leyes cortas y proyectos megalómanos

La Ley de Bosque Nativo tuvo 18 años de trámite y sólo pudo ser aprobada una versión “corta”. Mientras, el recurso que potencialmente provee la forma más eficiente de generar energía verde languidecía por falta de manejo y degradación ilegal. Lo mismo ocurre para otros sectores. Una cosa es reconocer la complejidad de sacar adelante una agenda legislativa, pero una muy diferente es renunciar ex ante a proponer una visión país lo suficiente amplia que recoja distintas sensibilidades.

Todo lo contrario ocurrió con el Transantiago. Un proyecto megalómano que no se hizo cargo de las enormes dificultades de coordinar y eficientar un sistema complejo. Cuando hoy hablamos de intervenciones urbanas, es mucho menos relevante disponer de un Alcalde Mayor, que apostar por cinco, diez, quince comunas con graves problemas, pero con “hambre” de mejora, y generar experiencias piloto que nos permitan aprender que en los sistemas vivos no existen soluciones mágicas.

________________________________________________________________________________________

Desafección Social y Desarrollo

El despertar de los movimientos sociales en el mundo, y particularmente en nuestro país, ha llevado a una desconexión entre el quehacer de las empresas y los vínculos que las personas establecen con ellas, primando comunicacionalmente la “cultura del abuso” como forma asimétrica de relación.

La falta de entendimiento de estos fenómenos, las dificultades para encontrar “interlocutores” de este movimiento ciudadano, la tradicional respuesta defensiva del mundo corporativo, y las métricas lineales y no de proceso, han dificultado encontrar “soluciones virtuosas”. Este grupo buscó discutir y consensuar nuevas oportunidades en este actual contexto de negocios.

Diagnóstico

¿Es el malestar un problema nuevo? No, no lo es. José Joaquín Brunner escribía ya en 1998, en un recordado artículo del CEP, acerca del malestar que recorría a la sociedad chilena. Se hacía cargo de los análisis que hablaban de las desigualdades sociales existentes, de las tibias políticas de equidad, de la frustración con la transición y de una sobrecarga de incertidumbres subjetivas.

Y es que una de las características constitutivas de la modernidad lo constituye el malestar. Éste se explica porque hay dos fuerzas en pugna: por una parte, la modernidad que instauró un modo complejo de organizar las instituciones y creó una figura que se llama el individuo, que dice “yo soy lo único que vale”.

¿Es la forma que toma el malestar en Chile algo normal y, por lo mismo, un foco menor de preocupación? No, porque se ha producido un cambio bastante importante desde 2005: ese año los estudios sugieren que aparece el rostro del villano.

El símbolo, el rostro del villano, fue instalado por el caso de La Polar: a las personas les dijeron por años que tenían que aprender a comportarse crediticiamente, y resulta que había otros que manejaron esta cuestión para aprovecharse de ellos. La culpa que las personas se atribuían a sí mismas, ya no era de ellas. Y –doble rabia–, la culpa es de otro, que tiene rostro. A lo anterior se sumó la masiva identificación de “villanos” que tenían una legitimidad simbólica elevada en nuestra sociedad.

Junto a lo anterior, no hay que desvalorar la experiencia que las personas hicieron en el sistema de mercado, la cual es la de un enorme empoderamiento. Caricaturizando lo anterior, ésta puede resumirse como: “yo me la puedo, me compré mi auto, tengo una casa, tengo dos cabros en la universidad, ¿y ahora me van a decir que yo soy el culpable?”. Entonces, la gente se pone a buscar culpables y los descubre. Lo anterior generó un contra-comportamiento: la gente ha descubierto su propio poder. Y sus posibilidades de impacto hoy son mayores que antes. ¿Por qué? Porque las minorías de bloqueo han descubierto su poder: ¿por qué no habrían de usarlo?

La respuesta a lo anterior está en el bien común: ¿usarías ese nuevo poder si eso perjudica al bien común? Y ahí el problema es que el sentido de “lo común” se ha interpretado como si fuera una ley natural, cuando en realidad corresponde a un producto histórico. Lo que hoy sucede es que aparecen otros actores con su propio “sentido de lo común”.

Propuestas

Primero, reconocer que estamos en una situación complicada, en que se ha producido una suerte de equilibrio de “suma cero” en el poder. A lo que se añade que cuando se deja de creer en algo, es difícil volver a creer. Es decir, no podemos volver a construir una identidad de lo común de la misma manera en cómo se hizo en el pasado.

Dicho lo anterior, la forma más directa de intervención social para superar el escenario actual está en el tema de los derechos: cuando los tenemos y éstos funcionan, aprendemos a confiar en ellos, y después no nos cuestionamos siquiera si los tenemos, actuamos con la confianza que están ahí para todos.

¿Por dónde partir en el tema de los derechos? La sociedad actual ha estado muy centrada en el “derecho a la educación”. En opinión de este Grupo Desafío, es el derecho laboral el thorny issue que hay que atacar, ya que nuestro mayor problema está en ese mercado: productividad, innovación, empleabilidad, estabilidad, compromiso. Esto no se soluciona con educación. Por supuesto que todos queremos educación de calidad, pero comparado a otros países de similar nivel de ingreso, Chile no tiene mala educación.

La lógica de privatización permeó por mucho tiempo en la forma de hacer las cosas en las empresas. Pero cuando ellas empezaron a experimentar el conflicto con las comunidades, entendieron que debían mirar el ambiente extra-muros y realizar acciones (la llamada RSE). Sin embargo, eso ya fue superado: hoy son las comunidades las que quieren estar “dentro de las empresas”. Esto no es un tema de propiedad, sino tiene que ver con formas de regulación con las que se actúa, eso es lo público.

Ahora bien, lo “público” tiene una distinción importante en el contexto actual de negociación. La ciudadanía tiene algo que decir cuando sus impuestos son retenidos, por dónde invierten las AFP, o cuando alguien quiere cruzar una línea de transmisión por una geografía que pertenece a todos. Antes no había que negociar, y hoy sí.

Los integrantes del Grupo Desafío concuerdan en el sincretismo del mercado, que tiene una fuerza “evolutiva” tal, que es capaz de barrer con todo y ahí está la urgencia: si el mercado para sobrevivir tiene que reconstruir legitimidades sociales, y para ello necesita despacharse a toda esta generación empresarial, lo va a hacer.

Óscar Guillermo Garretón:

“A las empresas les cuesta hacer la ‘bajada’ de los temas de malestar ciudadano a su propia gestión, salvo cuando se trata de errores evidentes de gestión”.

Pedro Güell:

“Si el mercado para sobrevivir, porque tiene que reconstruir legitimidades sociales, necesita despacharse a toda esta generación empresarial, lo va a hacer”.

Alfonso Salinas:

“La confianza no es una virtud per se: si mi hijo me dice que un señor le ofreció chocolate y llevarlo en su auto, uno no le dice ¡hijo te felicito por confiar!”.

Margarita María Errázuriz:

“Es cierto que existe malestar, pero hay que focalizarse en ¿qué dimensiones del malestar social se vinculan con la empresa?”.

Paulina Bravo:

“La lógica del bien común es la que no está bien instaurada. ¿Por qué no logramos avanzar en el diálogo? Porque, sencillamente, el eje central del diálogo no está siendo un bien común”.

Bruno Ardito:

“En las empresas todavía el incendio manda… cuando hay crisis, el programa de responsabilidad social se suspende, así de simple”

Claudio Mundi:

“Ya no existen empresas privadas y públicas, son todas públicas… en algunas el propietario del capital es privado y en otras es el Estado, pero todas son públicas”.

Janet Spröhnle:

“Me ha dolido ver qué ha ido pasando, me ha dolido ver la inconciencia de las empresas respecto a lo que ha ido ocurriendo”.

Bernardita Ruffinelli:

“Hasta cuándo las empresas juegan al parecer ser, cuando lo que tienen que hacer es ser”.

Valor Compartido en el Sector Energía

Parte importante de este grupo reconoce que se ha avanzado en una política nacional de energía hacia 2030. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo la gran oposición social a todos los proyectos en desarrollo y estudio (sean de gran escala o no). Sin su materialización, el costo de la provisión de energía eléctrica se transformará en un importante factor de pérdida de competitividad para el país.

Hasta hoy, la dinámica se ha centrado en la mitigación y compensación de los impactos de los proyectos. Este grupo examinó el rol potencial de incorporar el criterio de valor compartido como forma de destrabar la realización y aceptación de los proyectos que el país requiere. Cabe destacar que fue el grupo que tuvo más disidencias. De hecho, una de las profesionales convocadas señaló su desacuerdo con más del 95% de los postulados que se recogen en los 20 desafíos.

Diagnóstico

En un contexto de productividad laboral del país relativamente baja; fuertes presiones al alza de los salarios reales; un tipo de cambio que difícilmente se recuperará en el corto plazo y una tecnología en el mercado de los commodities que no es un factor de diferenciación, la competitividad del sector exportador requiere energía eléctrica segura y de bajo costo. Sin embargo, éste no es el caso de Chile. Cada vez es más difícil lograr la aceptabilidad de fuentes de generación e incluso de transmisión eléctrica.

Entre el 2012 y el 2030, y dependiendo del si el escenario futuro es uno que promueva las energías renovables no convencionales (ERNC) o esté basado en energías convencionales, se requiere que la capacidad instalada de hidroeléctricas de gran escala aumente entre 1.840 y 7.300 MW, la proveniente de mini-hidro (menor a 20 MW) entre 840 y 1.050 MW, la de termoelectricidad convencional (carbón, diesel y GNL) entre 1.000 y 3.600 MW, la geotérmica entre 1.750 y 5.200 MW; la solar entre 2.000 y 5.000 MW, y la eólica en 2.500 MW aproximadamente.

Desde 2006, cuando se produjo el acuerdo de Endesa y Colbún para llevar adelante el proyecto Hidroaysén, se ha verificado una creciente y diversa oposición de grupos organizados de la sociedad civil y también en ocasiones de autoridades locales o regionales, a la materialización de nuevos proyectos eléctricos de casi cualquier tipo. 31 proyectos por un total de 17.555 MW han sido cuestionados en los últimos años. La oposición incluye a proyectos del tipo ERNC. Una muestra de la relevancia que está tomando esta oposición fue la decisión de relocalizar la central Barrancones, luego de protestas ciudadanas.

El desarrollo de la geotermia, actualmente en fase de exploración, también ha sido fuertemente cuestionada. La paradoja hoy es que, independientemente de cuán agresivo o no sea el escenario de penetración ERNC, socialmente se percibe que casi cualquier proyecto eléctrico es indeseable. La oposición es transversal respecto del tipo de proyecto, sea una planta termoeléctrica a carbón o hídrica de gran escala, una central mini-hidro, geotérmica, o eólica.

Considerando que la capacidad de generación debe duplicarse en un período relativamente corto, es un desafío capital de la máxima urgencia encontrar caminos para superar esta creciente conflictividad.

Propuestas

En un entorno donde la instalación de un proyecto en un determinado territorio se ve más como una amenaza que una oportunidad, y en el cual la “mitigación” y “compensación” ya no representan una oferta suficiente para la ciudadanía, resulta claro que tanto las empresas como el Estado deberán asumir mayores compromisos.

Se debe avanzar en responder todas las aprensiones, siendo una de las más difíciles la que se refiere al derecho a percibir beneficios por el uso de los bienes públicos, como es el caso del uso del territorio. De allí la necesidad de avanzar hacia la lógica de valor compartido como una forma de lograr cambiar la percepción de legitimidad social para los proyectos.

Dejando de lado la natural tendencia a la defensa corporativa de los proyectos, es claro que se necesita también una base mínima de condiciones que éstos deben verificar sí o sí a futuro, de modo de evitar que los proyectos “cuestionables” contaminen la percepción pública de todo el resto. Los elementos que se perciben como primarios para asegurar un mínimo de legitimidad son:

1. Cumplir el mínimo de la ley hoy es inaceptable para la ciudadanía, ya que ella percibe que la ley no regula los conflictos de interés y no vela necesariamente por la maximización del bien común. Además, hay legislación sin la debida coherencia intersectorial.

2. El Estado debe ser un garante de la integridad social y ambiental de los proyectos. Asimismo, debiera apoyar el cumplimiento de acuerdos y compromisos.

3. Se debe involucrar en forma efectiva a la comunidad potencialmente afectada desde el inicio. El diseño debería ser co-creado, tomando en consideración las aspiraciones y temores de los stakeholders.

4. El proceso debe caracterizarse por una especificación clara de los compromisos con la comunidad y que permita trazabilidad de su cumplimiento.

5. Si la comunidad percibe “prisa” por los acuerdos, aumenta el precio de la “licencia”. En cambio, si esto se presenta como una relación de largo plazo, la comunidad mejora su percepción. Se debe buscar una forma “societaria” de relación.

Rodrigo Castillo:

“Los proyectos se han caído no porque la gente proteste, los proyectos se han caído porque dado que la gente protesta, los hemos mirado dos veces y al mirarlos dos veces no hemos dado cuenta que estaban malos”.

Andrés Alonso:

“Hoy, lo que no hace legítimo un proyecto, es que lo apruebe una autoridad. Y cuando se aprueba un proyecto bueno, tampoco tiene legitimidad”.

Ramón Concha:

“Los proyectos fracasan, porque no se les dio la debida atención al tema comunitario”.

Raúl O’Ryan:

“El problema no es que haya conflictos. El problema es que no se reconozcan”.

Ximena Abogabir:

“Si las mitigaciones y compensaciones no son co-diseñadas con la comunidad, es probable que no sean pertinentes”.

Nicola Borregaard:

“El tema de las compensaciones locales llegó a una calle sin salida, porque lo denominamos mal, hablamos de compensaciones y en otras partes es una distribución equitativa de los beneficios de los proyectos”.

René Muga:

“Tenemos que apostar a soluciones que integren a la industria, no cada empresa operando por sí sola en el tema de sustentabilidad”.

Ciudad Sustentable

El país ha avanzado en la definición de una política de desarrollo urbano, que incorpora dimensiones como integración social, desarrollo económico, equilibrio ambiental, equidad y patrimonio. Pero, su implementación efectiva pasa por varios cambios significativos en la institucionalidad del país.

El objetivo de este grupo fue analizar en el contexto particular de los próximos cuatro años, cómo el tema de la sustentabilidad urbana puede plasmarse en iniciativas a escala comunal o de proyectos privados, mientras se acuerda a nivel país ese nuevo marco institucional.

Para esta misión se determinó como foco de trabajo cómo las intervenciones urbanas pueden ser vistas como instrumentos para corregir desigualdades sociales, que se expresan en la segregación socio-espacial, el acceso inequitativo a los bienes y oportunidades que la ciudad ofrece, mayores tiempos de viaje y movilidad ineficiente, cantidad y calidad deficiente de espacios públicos y áreas verdes, concentración de basura y contaminación en zonas periféricas, entre otras.

Diagnóstico

Para bien o para mal, las intervenciones urbanas tienen efectos en su entorno y ayudan a disminuir o aumentar la desigualdad social que genera la segregación urbana.

Ejemplos de que se han hecho bien las cosas son el Metro y las autopistas urbanas, que acercan a las comunas periféricas y de bajos ingresos, favorecen la llegada de inversiones, aumentan los recursos municipales y generan más fuentes de trabajo.

También los parques, que mejoran la calidad de vida y aumentan la plusvalía de las viviendas. Hay ejemplos internacionales, como el sistema de Metrocable de Medellín, que conecta barrios marginales y aislados con un teleférico que cuenta con modernas estaciones, cercanas a parques y bibliotecas.

Pero también están los “contraejemplos”, como la política de vivienda social implementada en Chile durante la década de los 90, que provocó que la ciudad se ampliara hacia las periferias, dejando poblaciones aisladas y sin acceso a servicios públicos. Y el Transantiago que, estando bien inspirado, terminó siendo un desastre que agravó el problema de conectividad de las comunas periféricas más vulnerables.

En otra escala, está el Parque Intercomunal de La Granja, una obra pública de alto costo, pero que no es bien aprovechada por su entorno, debido a su falta de mantenimiento y conectividad con el Paradero 14 de La Florida.

Está claro que los recursos para invertir en ciudad, y especialmente en sectores vulnerables, son pocos. Primero, porque el 80% de las viviendas no paga contribuciones, lo que se traduce en menores recursos para los municipios más pobres. También, porque las compensaciones que existen para paliar ese déficit –el Fondo Común Municipal y las transferencias desde el gobierno central– no son eficientes y no alcanzan a cubrir las 3,8 UF que se estima es el gasto municipal corriente por vivienda al año por conceptos de mantención, consumo de luz y agua.

Otro problema es que según datos del SII, al primer trimestre de 2013, existen 4,4 millones de bienes raíces con destino habitacional, pero según el pre-censo, sólo se contabilizaron 5,6 millones de viviendas particulares, es decir, alrededor de 1 millón de viviendas no han sido registradas y, por lo tanto, no pagan impuesto territorial.

Las obras urbanas se ejecutan a través del gobierno central que concentra, por lejos, la mayor cantidad de recursos, los gobiernos regionales y los municipios, que dependen de los recursos que reciben.

Pero también están los espacios o edificios que deben mantener comunidades o entidades privadas. Y el problema ahí, radica en la falta de recursos para esa mantención.

Propuestas

El grupo propone centrar la discusión en tres grandes ejes a través de los cuales se podría disminuir la desigualdad en las ciudades.

- Infraestructura, con especial atención en espacios públicos como luminarias, veredas, calles, autopistas, bordes costeros, creación y mantención de áreas verdes.

- Transporte urbano, a través de un sistema integrado, eficiente y de calidad, que implique conexión de distintos medios de transporte y que integre a las ciclovías.

- Servicios públicos. Colegios, consultorios, farmacias, almacenes, centros de reciclaje y parques urbanos, de buena calidad.

Para resolver el problema de financiamiento, se propone una actualización del avalúo fiscal y extensión del tributo territorial; más recursos desde los ministerios a los municipios para cubrir el déficit del gasto municipal por vivienda y redistribución y focalización del financiamiento para nivelar las condiciones y el acceso a los atributos que la ciudad ofrece, con foco en las comunas más vulnerables.

También se sugiere una mayor inversión de los privados en el mantenimiento de espacios públicos y una organización de las mismas comunidades tendiente a generar recursos adicionales.

Se propone centrar la implementación de intervenciones urbanas en el municipio, que están más cerca de las personas y conocen mejor sus necesidades. Para eso, son necesarios liderazgos políticos internos en estos municipios y desarrollar capacidades técnicas y de resolución de conflictos.

También se propone una mayor participación ciudadana desde el inicio de los proyectos para generar mayor confianza.

Andrés Iacobelli:

“Sería bueno que los ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo invirtieran mucho más afuera de la reja que hacia adentro. Nunca, en una discusión de presupuesto, un político dijo que se invirtiera en espacios públicos, nadie, sólo se centraba en vivienda”

Iván Poduje:

“La Política Nacional de Desarrollo Urbano fue un avance, pero aquí estamos hablando de un avance tangible a corto y mediano plazo que se pueda traducir en inversión de calidad, y para eso se requiere de liderazgos políticos claros… Por lo menos hace 10 años se acabó la innovación y el arrojo, no hay cambios de tendencia, no ha habido obras de inversión pública para reducir brechas de desigualdad”.

Ricardo Labarca:

“Las contribuciones son un instrumento de planificación en el resto del mundo, es decir, tú vas definiendo tendencias a través del manejo de las contribuciones. Una de las razones por las cuales la gente originalmente se fue del centro de Santiago hacia el sector del Club Hípico, fue porque las contribuciones eran muy altas. Todo el Central Park se pagó por un sistema de contribuciones”.

Félix de Amesti:

“Los principales avances en las ciudades han sido movimientos concentrados que duran 4 o 5 años. Las ciudades no se hacen en planes de largo plazo salvo la infraestructura, las ciudades necesitan focalizarse en acciones, muy concentradas y que sean emblemáticas”.

Pilar Jiménez:

“El municipio es el llamado a gestionar su territorio, y habrá que fortalecerlo, apoyado del gobierno central y con capacitaciones… Cuando hay recursos municipales para invertir, está el incentivo para que las ideas se concreten”.

Juan Pablo Martínez:

“Es necesario hacer mesas abiertas en los municipios donde las controversias y los beneficios se discutan desde un principio, con transparencia, para generar confianzas. Y con proyectos de calidad para que la gente esté de acuerdo”.

Descomoditización de los Recursos Naturales

Resulta difícil imaginar que el desarrollo de Chile no se basará en su abundante dotación de recursos naturales. Sin embargo, tampoco parece razonable imaginar que los elementos de costo que le han hecho perder competitividad a la economía chilena modificarán “fácilmente” su trayectoria actual.

Hoy, el mayor desafío de la innovación sustentable radica en generar estrategias de valor agregado diferencial a la oferta nacional de productos y servicios. ¿Cómo se puede lograr?

Diagnóstico

Más del 75% de la canasta exportadora de Chile lo constituyen materias primas. El problema es que en un contexto de baja productividad laboral, presiones al alza en los salarios reales, un tipo de cambio que difícilmente se recuperará en el corto plazo y donde la tecnología en el mercado de los commodities no es un factor de diferenciación, la competitividad del sector exportador pasa fundamentalmente por la disponibilidad de energía a bajo costo, que hoy no existe en Chile.

¿Existen opciones disponibles para que Chile aumente el valor de su oferta de manera competitiva? El desafío de este grupo fue explorar la viabilidad de aumentar el valor de la oferta los principales clusters de recursos naturales del país, especialmente en minería, forestal, acuicultura y vinos.

En el caso de la industria forestal, acuícola y agropecuaria, la oferta competitiva de sus productos se da a partir de la “concentración” del potencial de crecimiento de la biomasa asociada al mismo, en desmedro de otras fuentes de bienes o servicios complementarios en cada cuenca de abastecimiento. Así, el desarrollo de la industria de recursos naturales renovables de Chile, se ha basado más bien en una competencia con los bienes y servicios ecosistémicos, negando las externalidades ambientales y sociales asociadas al modelo de desarrollo impuesto.

Propuestas

Tomar como referencia a los países escandinavos y aprovechar la escala de la industria minera en Chile para crear de un cluster de servicios y tecnología que sea competitivo por sí mismo. Para que esto suceda es vital integrar a proveedores.

Potenciar la oferta de valor de todos los bienes y servicios de un territorio como una manera de generar valor inclusivo y legitimar el desarrollo de los sectores “ancla”.

Que las empresas puedan proveer oportunidades a sus proveedores vía demanda de servicios. Ahí, el Estado debe promover la innovación y fortalecer la “transferencia tecnológica”, el “empaquetamiento de oferta” y la “internacionalización”.

El Estado puede constituirse en el garante del bien común cada vez que cede derechos sobre los ecosistemas para que un actor/sector aproveche una de las funciones específicas de éste, potenciando aquellas propuestas que tienen un mejor conocimiento de las relaciones de un uso con la compatibilidad de la oferta de otras funciones ecosistémicas.

Generar nuevos mercados, formalizando la provisión de servicios ecosistémicos.

Pasar de la lógica de “mitigación” a la de crear valor compartido para reducir la desconfianza de la sociedad y generar modelos tipo “flota”, donde la fortaleza de una empresa es la fortaleza de su encadenamiento y liderar esfuerzos de transparencia.

Generar conocimiento del medio físico y social que rodea a la actividad productiva, de modo que sirva como insumo a proyectos bien “conectados” con la realidad en que se insertan y que aprovechen bien las potencialidades de las funciones de un ecosistema particular.

Que exista una mayor participación de la academia en las líneas editoriales de diversos proyectos, a fin de lograr mayor legitimidad social.

Que se generen articulaciones virtuosas de intereses entre ONG en la defensa de la maximización del valor de los servicios ecosistémicos de un área particular.

Relevamiento de las fuentes de valor de funciones ecosistémicas que carecen de mercados donde expresarse.

Ampliar el sentido de transferencia desde “agenda global que debe insertarse en lo local”, a uno donde “lo local pueda generar una nueva agenda global”.

María Olivia Recart:

“Desde hace un par de años cambió la visión que predominaba respecto a la llamada ‘maldición de los recursos naturales’ a nivel de organizaciones como el Banco Mundial, la OECD, el FMI o el BID. Hoy, se reconoce que el efecto multiplicador de las empresas que están en el área de RRNN es mucho más grande de lo que pensábamos, dado el elemento de integración… el mundo cambió tanto que es imposible que no se integren. Hoy día, el mundo de los proveedores es un mundo integrado, las cadenas de valor, los servicios asociados, todos están integrados, y eso tiene mucho que ver con la descomoditización”.

Valentina Lira:

“En Chile, las empresas ya entendieron que instrumentos como las certificaciones no generan necesariamente diferenciación o mayores ganancias, sino que abren un mayor abanico de opciones de mercado… el tema es si podemos adelantarnos y promover sistemas que reconozcan en el mercado nuestras propias ventajas, como es el caso, por ejemplo, de conservación de biodiversidad”.

Charles Kimber:

“El mundo cambia muy rápido… tuve hace poco una reunión con el Chairman de Nokia y me acordé de un artículo de la Revista Capital, donde Andrés Benítez se preguntaba por qué la Papelera no es Nokia y Eliodoro Matte le contestaba que la pregunta correcta era por qué Nokia no es la Papelera… y al parecer este último tenía la razón”.

Luis Pichott:

“Se requiere revisar el contrato social por medio del cual el país realiza concesiones de territorio a un uso determinado. Por ejemplo, en el caso acuícola, Noruega gana hoy 2 US$/kg de salmón cultivado y Chile pierde un valor equivalente. La diferencia está en las exigencias que el Estado impone a la concesión de un bien público y en el conocimiento que la industria tiene de las relaciones de la especie con su hábitat”.

Felipe Martin:

“Generar valor agregado obliga también a mirar los costos… a veces extender la mirada e identificar los servicios que provee una cuenca no sólo eleva el valor de la oferta, sino que genera espacios de ahorro importantes”.

Eugenia Muchnik:

“Uno de los problemas para instalar la innovación en Chile como fuente de descomoditización es la conceptualización que existe de compartimientos estancos, donde por una parte tengo lo forestal y en otro tengo el agua y en otro tengo cultivos agrícolas y todos comparten un mismo territorio”.

Revista Capital

Fuente:capital.cl

Conversación

Tratado de Alta Mar: Una noticia esperanzadora para la salud de los océanos

Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.

El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.

El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.

Ratificación y entrada en vigor

Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.

Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.

El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.

Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.

Preocupación en el sector pesquero

En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.

No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.

El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.

Implicaciones jurídicas

Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.

Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.

Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.

81 países lo incorporarán a su legislación

Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.

El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.

Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.

Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

El mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas declara que el término de ‘crisis hídrica’ que se utiliza habitualmente ya no se ajusta a la realidad, ya que hay daños irreversibles que han llevado a muchas cuencas y reservas a un punto sin retorno.

En medio del agotamiento crónico de las aguas subterráneas, la degradación de la tierra y el suelo, la deforestación y la contaminación, todo ello agravado por el calentamiento global, un informe de la ONU ha declarado hoy el inicio de una era de bancarrota hídrica mundial.

Según el nuevo informe, los términos habituales “estrés hídrico” y “crisis hídrica” no reflejan la realidad actual en muchos lugares: una situación caracterizada por pérdidas irreversibles de capital hídrico natural y la incapacidad de recuperar los niveles históricos. Por eso, los autores instan a los líderes mundiales a facilitar “una adaptación honesta y basada en la ciencia a una nueva realidad”.

“Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota”, afirma el autor principal, Kaveh Madani, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).

Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota

Kaveh Madani, UNU-INWEH

En términos financieros, el informe afirma que muchas sociedades no solo han gastado en exceso sus “ingresos” anuales renovables de agua procedentes de ríos, suelos y nieve acumulada, sino que han agotado sus “ahorros” a largo plazo en acuíferos, glaciares, humedales y otros depósitos naturales.

Esto ha dado lugar a una lista cada vez mayor de acuíferos reducidos, terrenos hundidos en deltas y ciudades costeras, lagos y humedales desaparecidos y una pérdida irreversible de biodiversidad.

El informe de la UNU se basa en un artículo publicado en la revista Water Resources Management, que define formalmente la quiebra hídrica como la sobreexplotación persistente de las aguas superficiales y subterráneas en relación con los caudales renovables y los niveles seguros de agotamiento; y la consiguiente pérdida irreversible o prohibitivamente costosa del capital natural relacionado con el agua.

Sistemas hídricos interconectados

Aunque no todas las cuencas y países se encuentran en bancarrota hídrica, Madani afirma que “suficientes sistemas críticos en todo el mundo han superado estos umbrales. Estos sistemas están interconectados a través del comercio, la migración, las retroalimentaciones climáticas y las dependencias geopolíticas, por lo que el panorama de riesgo global se ha alterado fundamentalmente”.

El 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua.

Según el informe, uno de los puntos críticos está en la región de Oriente Medio y África del Norte, donde el alto estrés hídrico, la vulnerabilidad climática, la baja productividad agrícola, la desalinización intensiva en energía y las tormentas de arena y polvo “se entrecruzan con economías políticas complejas”.

En algunas partes del sur de Asia, la agricultura dependiente de las aguas subterráneas y la urbanización han provocado descensos crónicos de los niveles freáticos y hundimientos locales. Y en el suroeste de Estados Unidos, el río Colorado y sus embalses “se han convertido en símbolos de promesas de agua de forma excesiva”.

Basándose en conjuntos de datos globales y pruebas científicas recientes, el informe presenta un panorama estadístico desolador de las tendencias, causadas en su gran mayoría por los seres humanos. Por ejemplo, el texto arroja que un 50 % de los grandes lagos de todo el mundo han perdido agua desde principios de la década de 1990 (con un 25 % de la humanidad dependiendo directamente de esos lagos).

También destaca que un 50 % del agua doméstica mundial ahora se obtiene de las aguas subterráneas y más del 40 % del agua de riego se extrae de acuíferos que se están agotando.

Además, unas 410 millones de hectáreas de humedales naturales —casi igual al tamaño de toda la Unión Europea— han desaparecido en las últimas cinco décadas, y se ha perdido más del 30 % de masa glaciar mundial desde 1970.

Esta situación provoca que el 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 4 000 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de agua al menos un mes al año.

170 millones de hectáreas de tierras de cultivo en riesgo

Además, 170 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadío están sometidas a un estrés hídrico alto o muy alto, lo que equivale a la superficie de Francia, España, Alemania e Italia juntas, con la inseguridad alimentaria que conlleva.

“Millones de agricultores intentan cultivar más alimentos a partir de fuentes de agua que se reducen, están contaminadas o están desapareciendo. Sin una rápida transición hacia una agricultura inteligente en el uso del agua, la bancarrota hídrica se extenderá rápidamente”, dice Madani.

Según explican los autores, una región puede sufrir inundaciones un año y seguir estando en bancarrota hídrica, añade, si las extracciones a largo plazo superan la reposición. En ese sentido, la bancarrota hídrica no tiene que ver con lo húmedo o seco que parezca un lugar, sino con el equilibrio, la contabilidad y la sostenibilidad.

“Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes y han cruzado umbrales irreversibles para constituir una condición a escala planetaria”, afirma el autor.

Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes

Kaveh Madani, UNU-INWEH

Pero Madani señala que las consecuencias se extienden entre regiones: “los efectos se propagan por los mercados mundiales, la estabilidad política y la seguridad alimentaria en otros lugares. Esto hace que la quiebra hídrica no sea una serie de crisis locales aisladas, sino un riesgo global compartido que exige un nuevo tipo de respuesta: gestión de la quiebra, no gestión de crisis”.

El agua, un recurso limitado

Por eso, los autores reclaman que se reconozca el agua como una limitación y una oportunidad para cumplir los compromisos en materia de clima, biodiversidad y tierra.

Ana Allende, profesora de investigación del CSIC experta en seguridad alimentaria y calidad de aguas ajena al estudio, destaca que en Europa, aunque tradicionalmente se perciba como una región menos vulnerable, los problemas siguen existiendo: sobreexplotación de acuíferos, especialmente en zonas agrícolas intensivas, degradación de ríos y humedales; pérdida de calidad del agua por contaminación difusa y urbana, y una creciente frecuencia de sequías prolongadas, especialmente en el Mediterráneo.

La principal implicación para Europa es que no puede seguir abordando la escasez únicamente mediante mejoras de eficiencia, reutilización o nuevas infraestructuras

Ana Allende, CSIC

“El informe apunta a la necesidad de aceptar que algunos impactos son irreversibles y que la gestión del agua debe orientarse a prevenir más daños, redistribuir riesgos y costes de forma justa y adaptar los sistemas socioeconómicos a una disponibilidad de agua estructuralmente menor”, concluye.

Fuente/SINC Derechos: Creative Commons. Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

Francisca Toledo, será la futura ministra de Medio Ambiente .

La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.

Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.

La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.

Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.

Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).

Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.

Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.

Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.

La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.

Fuente/Pulso/LaTercera

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

¿Se quedarán sin nieve los Pirineos por culpa del cambio climático?

La nieve es uno de los elementos más característicos de las montañas y del invierno en gran parte del mundo. Más allá de su valor paisajístico, esta desempeña un papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas de montaña y en múltiples actividades socioeconómicas.

Sin embargo, la nieve es también un componente del sistema climático especialmente sensible al calentamiento global. En las últimas décadas, su cantidad, duración y comportamiento han mostrado cambios significativos.

No nieva igual todos los inviernos

La nieve presenta una marcada variabilidad temporal y espacial. En las montañas de la península ibérica, los inviernos pueden alternar entre años con abundantes nevadas y otros casi sin nieve.

Esta variabilidad no es homogénea. Las cotas bajas y sectores como el Pirineo oriental son más irregulares debido a su posición frente a los flujos atlánticos, mientras que cordilleras occidentales y septentrionales actúan como barrera, captando la mayor parte de la humedad y dejando condiciones más secas hacia el este. Este fenómeno, conocido como sombra pluviométrica, también es observable en otras montañas españolas como Sierra Nevada.

A escala local, además, el relieve y el viento influyen también en la acumulación de nieve. En conjunto, estos factores hacen que las tendencias espacio-temporales de la nieve muestren una elevada heterogeneidad.

¿Hay menos nieve en el hemisferio norte?

A escala del hemisferio norte, la cobertura de nieve ha disminuido de forma acelerada desde la década de 1980. Este descenso se atribuye principalmente al aumento de la temperatura vinculado al cambio climático de origen antrópico. Este fenómeno ha dado lugar a lo que se conoce como sequía nival hidrológica, es decir, cuando la acumulación de nieve es insuficiente o la fusión es demasiado rápida y se genera un déficit respecto a un periodo histórico concreto.

Aun así, durante la estación fría, en cotas elevadas y en latitudes altas, la acumulación de nieve depende más de la precipitación que de la temperatura. En las latitudes medias de la cuenca del Mediterráneo, la precipitación presenta una elevada variabilidad anual y decadal, sin que se observen tendencias claras a lo largo del periodo histórico.

En los Pirineos, en cotas elevadas (>2 000 m), donde las temperaturas se mantienen bajo cero, las tendencias recientes (2000-2020) son neutras o ligeramente positivas. Sin embargo, en periodos más largos (1958–2017) se observa una disminución generalizada del número de días con nieve en el suelo y del espesor medio.

Además, en este sistema montañoso se detecta una fusión cada vez más temprana en la temporada y más intensa, asociada a un aumento de la energía disponible para derretir la nieve. Este fenómeno se ha relacionado con una mayor frecuencia de situaciones anticiclónicas durante la primavera. Estos periodos de estabilidad atmosférica favorecen la entrada de masas de aire templado, incrementan la radiación y el calor sensible, y aceleran la fusión. Estas situaciones atmosféricas se producen actualmente con temperaturas más elevadas debido al calentamiento global.

¿Qué pasará en el futuro?

Los estudios basados en simulaciones climáticas coinciden en proyectar una disminución de la nieve en el hemisferio norte, independientemente del modelo climático utilizado y del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero considerado, tanto moderado como alto.

En los Pirineos, las proyecciones apuntan a una reducción generalizada de la nieve, especialmente en las cotas bajas, donde pequeños aumentos de temperatura determinan si la precipitación cae en forma de nieve o de lluvia.

Aun así, la nieve no desaparecerá de esta cadena montañosa, ni siquiera a finales de siglo. En concreto, las proyecciones para finales del siglo XXI (2080–2100) anticipan reducciones de la precipitación nival que oscilan entre el −9 % en un escenario de emisiones moderadas (entre 2 500 y 3 000 m) y el −29 % en un escenario de altas emisiones (entre 1 000 y 1 500 m), en comparación con el clima histórico (periodo 1960–2006).

Estos cambios afectan también la duración de la temporada de nieve, la rapidez de la fusión y los picos de escorrentía, es decir, el agua que circula por la superficie. Un aumento de 1 °C puede reducir hasta un 30 % la nieve estacional a 1 500 m.

Además, estudios recientes indican que el aumento de la temperatura debido al cambio climático contribuye a una mayor evaporación y a una mayor cantidad de humedad disponible en la atmósfera, lo que puede dar lugar a un incremento de episodios extremos de precipitación en forma de nieve, como la borrasca Filomena de 2021, siempre que la temperatura se sitúe por debajo del punto de fusión.

Implicaciones para el clima y los ecosistemas

La nieve es un factor clave en las zonas de montaña. Actúa como un regulador hidrológico natural: almacena agua durante los meses fríos y la libera de forma progresiva en primavera y verano. Su disminución altera los picos de escorrentía, afecta a la disponibilidad de recursos hídricos y condiciona la producción hidroeléctrica.

La nieve desempeña un papel fundamental en el clima debido a su alto albedo, ya que refleja gran parte de la radiación solar. La pérdida de cobertura nival incrementa la absorción de energía en la superficie, generando retroalimentaciones que aumentan la temperatura.

Los cambios en la nieve influyen también en los ecosistemas de montaña, en la fenología de la vegetación –en sus ciclos biológicos– y en la evolución de los glaciares, que dependen de una cubierta nival persistente para retrasar la exposición del hielo durante el verano. Además, el aumento de episodios de lluvia sobre nieve, favorecidos por temperaturas más elevadas, puede desencadenar crecidas rápidas e inundaciones, como la ocurrida en el municipio de Vielha (Lérida) en 2013, con elevados costes económicos.

En este contexto, el cambio climático plantea un desafío estructural para los sistemas naturales y económicos de montaña. Afrontar este nuevo escenario requiere avanzar en estrategias de adaptación y mitigación que permitan gestionar el agua, el territorio y las actividades de montaña.

Fuente/The Conversation / Creative Commons

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

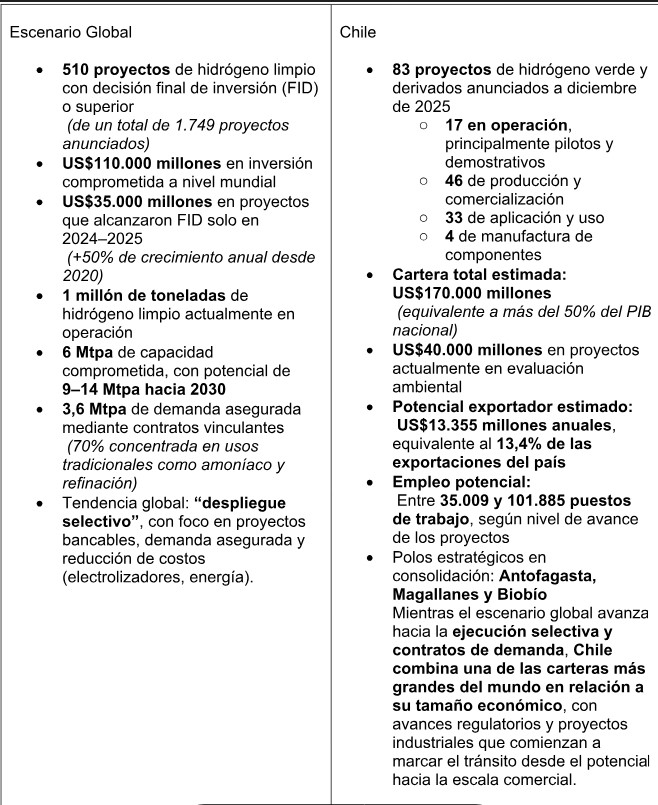

H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde

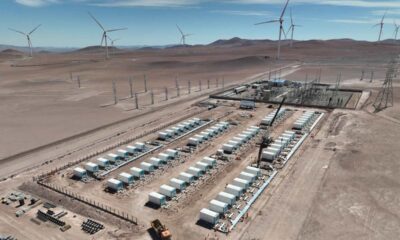

En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.

En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoDía Internacional de la Energía Limpia: cuánto ha avanzado el mundo y qué sigue pendiente de la transición global

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoVivamos Circular supera su meta 2025 y transforma más de 30 toneladas de plásticos en un nuevo espacio comunitario en Pudahuel

-

Innovación1 semana ago

Innovación1 semana ago10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor entra en su recta final con vitrina semanal para sus participantes en televisión abierta

-

Cambio Climático5 días ago

Cambio Climático5 días agoENGIE avanza en la construcción de su primer sistema de almacenamiento integrado a un parque eólico en Chile

-

Innovación6 días ago

Innovación6 días ago“La Alegría de Emprender”: Genias y CORFO abren postulaciones a beca para impulsar negocios liderados por mujeres

-

Conversación1 semana ago

Conversación1 semana agoEl mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU