Conversación

NECESITAMOS UNA MINERÍA VIRTUOSA, SOSTENIBLE E INCLUSIVA

El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, afirma a Ingenieros del Cobre & Minería que en un contexto en que el cobre puede prontamente dejar de ser un commodity debido a exigencias relacionadas con su huella de carbono, es urgente generar una visión de Estado para una minería virtuosa, sustentable e inclusiva.

.

.

.

Recientemente el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, hizo noticia al ser parte de un selecto grupo de trabajo que elaboró un informe transversal acerca del futuro de la minería en el país. El documento Minería y Desarrollo Sostenible de Chile: Hacia una Visión Compartida, entregado recientemente a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y a la ministra de Minería, Aurora Williams, nace según sus autores porque “Chile requiere de una visión sobre su minería, que sea compartida por todos los actores interesados, para que promueva en forma más efectiva el desarrollo sostenible del país”.

Ricardo Lagos destaca el carácter colectivo de este informe. “En mi caso en particular me esforcé por mirar la historia económica de Chile. La historia económica de Chile es la historia de la minería en la que hemos logrado; a veces inteligentes, otras veces no muy inteligentes; aprovechar el recurso minero. En la minería del siglo XIX, desde 1832 con Chañarcillo vivimos de la plata, después hubo un periodo breve en que emergió el cobre y que fue rápidamente opacado por el salitre. Y con el salitre no encontramos nada mejor que ponerle un impuesto de 20% de la exportación para el Gobierno, y sobre esa base decidimos olvidarnos de los impuestos que venían de la Colonia, el sistema tributario chileno se acabó y nos dedicamos a vivir felices de la vida del 20% de las exportaciones de salitre. Esto hasta que los amigos alemanes descubrieron el salitre sintético. Después, para poner el broche de oro, con la depresión del año 30, el gobierno más bien de derecha del Presidente Alessandri en su segunda presidencia, hubo de crear la Corporación de Venta de Salitre y Yodo, una empresa estatal y ahí terminó el salitre. Por suerte ya había comenzado en 1906 la explotación de El Teniente, con ella venía entonces la Gran Minería del Cobre, y ahí estamos todavía”, relata.

El actual presidente de la Fundación Democracia y Desarrollo destaca que tras el salitre no quedó nada más que recuerdos pero asegura que “hemos aprendido la lección”, aunque falta una necesaria visión compartida que sea capaz de trascender ciclos económicos y periodos de Gobierno. En conversación exclusiva con Revista Ingenieros del Cobre & Minería, el destacado líder de opinión analiza la situación actual de la minería, sus desafíos y sus visiones para esta actividad y su rol en el desarrollo del país en el tiempo.

– ¿Qué lo motivó para participar en este grupo de trabajo y hacer este documento?

En el trasfondo es la historia, que a ratos como que se nos olvida en Chile, y también los hechos nuevos que ocurren, que son aún más graves, la judicialización de los procesos cuando usted quiere iniciar una actividad minera, los cambios que ha habido desde el punto de vista de que una actividad bien hecha tiene que ser una actividad minera sustentable, el tema de la minería verde que está ahí para quedarse y la sustentabilidad tiene que ver también con; algo que no está dicho con esta claridad en el documento; un cambio de paradigma para entender el funcionamiento de la economía. En el futuro se podrá decir: “usted ingresó por habitante U$20 dólares, perfecto, pero dígame señor, ¿Cuánto emite por persona en materia de gases de efecto invernadero?”. Ese va a ser el test del nivel de civilización de una sociedad, y entonces el cobre dejará de ser un commodity, habrá un precio muy alto para el que emite pocos gases de efecto invernadero, y un precio más bajo para los que emiten más, eso lo doy por escrito.

– ¿Qué rol debiese jugar al respecto el Estado?

Para el Estado no puede ser indiferente la tecnología que una empresa usa para producir. Al Estado de Chile no puede serle indiferente que la tecnología de generación eléctrica que se use sea más intensiva en gases de efecto invernadero. Ese tema no está en la discusión hoy día, pero está a la vuelta de la esquina… a la vuelta de la esquina. Una explotación minera sustentable no es para ser verde y no es para estar a la moda, y tampoco lo digo para adelantarme, porque el futuro es hoy, esta es la visión de hoy.

Tenemos una visión compartida sobre la importancia del cobre, pero queremos que la explotación del cobre y de otros minerales en Chile sea una explotación virtuosa, porque esa es nuestra riqueza; sustentable, porque no es cuestión de sacar más cobre y venderlo; y que sea parte de una explotación minera inclusiva, es decir, que haya una creación de valor en la explotación del mineral que se comparta de una manera adecuada con las comunidades donde ese recurso está enclavado.

– ¿Está de acuerdo con la afirmación de que somos más bien un país con minería, pero no somos un país con conciencia minera?

No, el problema es otro, no es que no tenemos conciencia. Lo que ocurre es que la población ocupada en la actividad minera es más bien pequeña en comparación al aporte que hay. Pero hoy día por cada trabajador en minería hay una inversión de cuánto, 1 ó 2 millones de dólares. ¿Qué actividad en la economía chilena por cada trabajador invierte US$2 millones? -Ninguna.

– ¿Estamos muy lejos de los países que exportan servicios asociados a la minería y no solamente commodities?

Durante la elaboración del documento revisamos el tema de los encadenamientos, porque aquí se dice que exportamos commodities, pero respecto de los encadenamientos hacia atrás, resulta que prácticamente todos los estudios de ingeniería para las actividades mineras en América Latina se hacen acá en Chile, ese es un tremendo capital que hay en el país. Uno de los participantes del grupo de trabajo tiene su empresa proveedora de la minería en Antofagasta y el 70% de lo que produce lo exporta. Ciertamente podemos hacer más, pero ya no estamos sólo exportando commodities.

– ¿Cómo logramos avanzar para acercarnos a lo que están haciendo países como Canadá, Suecia, Noruega o Australia que exportan tecnología y conocimiento para la minería?

Ellos han definido una estrategia para su industria minera, han establecido principios orientadores y están todos de acuerdo con estos, entonces yo digo ¿podemos nosotros hacer algo parecido?, alguien una vez me dijo: sí, pero para eso tienes que ser escandinavo. Yo creo que cuando hicimos este trabajo buscamos puntos de acuerdo para generar una visión compartida y podemos tener discrepancias, pero cuando los principios en los que concordamos los queramos implementar, y en buena hora, porque para eso hay un proceso democrático.

– ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido este documento?

Cuando terminamos el documento se lo llevamos a la Presidenta de la República, le pareció muy interesante y les ha dado instrucciones a los ministros para seguir avanzando. Tuvimos reunión con la ministra de Minería, con el vicepresidente de Corfo, que señaló que él tenía vivo interés en el tema del cluster minero. Tuvimos acá en la Fundación una reunión a la que asistieron más de 30 de las personas que más saben de minería en Chile que están en los distintos think tank de las más diversas instituciones, también aquellas ligadas a diferentes sectores políticos. Lo que se intenta es hacer un gran debate, que este documento sea el punto de partida y de esa manera se da un insumo muy importante para que el Gobierno pueda invitar a todos y decir “bueno, ahora tenemos material suficiente como para definir un documento como el que tienen los escandinavos, digamos que sí somos capaces de hacerlo”, a eso me refiero. Tiene que haber una política de largo plazo que nos ordene, no puede ser que cada cuatro años vayamos a estar discutiendo qué es lo que hacemos con la minería, podemos tener discusiones en la coyuntura, pero en el cómo capitalizamos y qué es lo que hacemos, eso me parece muy importante.

– Y, a su juicio ¿Cómo podemos capitalizar esta riqueza para que los recursos naturales sean finalmente una oportunidad de desarrollo de largo plazo y no nos vuelva a ocurrir lo que pasó con el salitre?

Creo que respecto a la minería hay que tener ideas claras, primero hay un potencial de reservas y un desarrollo de la minería claro y de clase mundial, pero por favor no me gustaría que los recursos de la minería fueran a financiar gastos corrientes, porque cuando se acaben los recursos de la minería ¿cómo financiamos el gasto de corriente? Me gustaría, y eso fue lo que intentamos cuando aplicamos el royalty, que el royalty se destine a la creación de ciencia, tecnología e innovación, de manera que cuando se acabe la minería tengamos los productos, tengamos las patentes, tengamos productos de innovación. El cobre que producimos hoy tiene que generar actividades que vayan en beneficio de nuestros nietos y bisnietos, es decir debemos ser capaces de proyectarnos en el tiempo, como lo han hecho los amigos escandinavos, que ya prácticamente no producen cobre pero nos venden toda la maquinaria.

– Parece ser que esta carencia de visiones compartidas y de largo plazo en Chile es un mal extendido en el país…

Claro, porque a ratos la ideología es más fuerte, no es elegante estar hoy día hablando de picking the winners, verdad, eligiendo quiénes son las industrias del futuro, eso no es lo que diría la teoría convencional, pero lo malo es que las teorías son también modas. Por ejemplo, hablar de política de industrialización es fea palabra, pero lo que yo sé es que lo que ha hecho Corea, que todo el mundo mira lo que ha hecho Corea, no es más que eso. Pero en fin, no quiero entrar en ese debate, lo que quiero decir es que creo muy importante tener lineamientos orientadores claros acerca de hacia dónde queremos llevar al país en un mediano y largo plazo, Chile lo hemos construido así.

El Presidente Manuel Montt, decidió que tenía que haber un ferrocarril que fuera hacia el sur y cuando terminó su periodo, diez años más tarde, el ferrocarril llegaba hasta San Bernardo. Y después cambió el Gobierno y el proyecto del ferrocarril seguía para el sur. Hubo una guerra con España, luego la guerra con Perú y Bolivia, pero aún con esos eventos de por medio el ferrocarril seguía para el sur, y así se llegó a Collipulli. Se tuvo que hacer un gran viaducto, llegamos a Temuco durante el Gobierno del Presidente Balmaceda y después terminamos en Puerto Montt en 1915, con guerra civil de por medio y con Balmaceda muerto. Pero lo que quiero decir con esto es que con todo lo que pasó entre 1855 y 1915, el ferrocarril se construyó porque había una política de Estado.

– En el documento se menciona a Codelco ¿Cuál es su opinión del rol de esta empresa en esta visión de país para la minería y el desarrollo del país?

Hay un párrafo en particular sobre Codelco, y no se trata de que en un documento así vayamos a pronunciarnos sobre los temas de la coyuntura que tiene hoy día Codelco, pero sí corresponde decir cómo esta empresa tiene que seguir cumpliendo el rol de un importante proveedor de lo que son las actividades mineras en el país y de lo que son los recursos fiscales. También digámoslo francamente, la minería tiene un importante rol desde el punto de vista de los recursos fiscales en Chile, tanto desde Codelco por la contribución que hace, como desde la minería privada.

– Recientemente trascendió que el Gobierno promovería una fórmula de capitalización parcial de Codelco hasta 2018, ¿Cuál es su visión al respecto?

Me parece que es indispensable que una empresa del tamaño y rol estratégico que tiene Codelco para Chile pueda tener un planteamiento de capitalización de más largo plazo que el año 2018. En el mundo moderno las inversiones se programan con mucha anticipación y concretarlas tiene un largo desarrollo, por lo tanto creo que es indispensable que se pueda ir más allá de lo que dura un mandato presidencial y me habría gustado, y creo que todavía es posible, tomar decisiones en el sentido de apuntar más allá. El hecho de que la asignación de recursos vaya a estar determinada fundamentalmente por los ciclos económicos propios del Gobierno de turno hace muy difícil un manejo del largo plazo y por ello creo que en este caso sería necesario mirar más allá del año 2018.

– ¿Está respondiendo adecuadamente el gobierno corporativo de Codelco a las exigencias que la empresa tiene actualmente?

En la práctica es muy difícil un gobierno corporativo cuando hay un solo dueño, y ese dueño a veces le pide recursos a Codelco si tiene necesidades urgentes de caja.

– ¿Cuál es su visión acerca del rol de las regiones mineras para lograr mayor participación de los beneficios que reporta la minería?

Hay dos elementos acá, uno el tema más allá de la descentralización y la no descentralización del país, y cómo usted genera elementos más adecuados para una política más descentralizada, no obstante que Chile es una república unitaria. Ahora, dicho esto, es evidente que tiene que haber también una capacidad en la región donde están enclavados los recursos de compartir el valor de lo que se está creando, esa fue la idea, por ejemplo, de poner centros de innovación. Todo esto es algo que se tiene que compatibilizar, entendiendo que probablemente las regiones mineras van a tener un desarrollo mayor, se tiene que buscar el equilibrio entre las distintas regiones, no puede ser que una región que no tiene minería tenga desniveles demasiados grandes. No estaríamos de acuerdo en Chile con tan poca solidaridad.

– ¿Está el país hoy en condiciones de ponerse de acuerdo en temas de futuro y retomar esta tendencia histórica de contar con visiones de Estado más allá de los ciclos políticos y económicos?

Este esfuerzo de definir y concordar con todos los chilenos una política en materia minera, una política en materia energética, una política en infraestructura, se ha vuelto complejo.

El concepto de política de Estado no existe ya. Cómo voy a suponer yo que estando listo para licitar Vespucio el que llegue diga tengo una idea mejor lo vamos hacer una autopista por arriba como la que está entre Puente Alto y Grecia, porque es más barata. ¿Va a poder pasar una autopista de Vespucio por arriba de los jardines que hay en Vitacura? -La ciudadanía le va a decir que no, entonces el túnel minero tiene que hacerlo.

El Transantiago… la base del Transantiago es el Metro, lo menos que usted puede hacer es de 10 a 15 kilómetros de Metro por año, que cuestan entre 1.000 y US$1.200 millones, entonces usted en 20 años va a tener resuelto el transporte de Santiago a través del Metro, porque el sistema de los buses y los corredores, eso es mientras tanto. Pero que no me diga el Ministro de Hacienda: ‘Perdóneme, pero un kilómetro de Metro vale US$50 millones y un kilómetro de vía segregada vale 1 millón y medio’. Bueno claro, yo entiendo, pero esa no es la respuesta que una ciudad espera.

Le digo otra cosa, ¿Sabe cuál era el PIB de Chile en el año 90? -En pesos de hoy más o menos debe haber sido unos 60 o US$70 mil millones. ¿Sabe cuánto es hoy el presupuesto de Chile? – US$60 mil millones. O sea hoy el presupuesto de Chile es el equivalente al PIB de Chile de hace 25 años atrás. Entonces me tinca que lo que hoy día se puede hacer, es mucho más que de lo que se podía hacer hace 25 años. En ese sentido es indispensable una política de Estado que tome en consideración que desde el Gobierno se tiene mayores grados de libertad, porque el país está creciendo.

Fuente/fdd/ www.chiledesarrollosustentable.cl

Conversación

Tratado de Alta Mar: Una noticia esperanzadora para la salud de los océanos

Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.

El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.

El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.

Ratificación y entrada en vigor

Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.

Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.

El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.

Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.

Preocupación en el sector pesquero

En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.

No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.

El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.

Implicaciones jurídicas

Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.

Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.

Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.

81 países lo incorporarán a su legislación

Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.

El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.

Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.

Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

El mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU

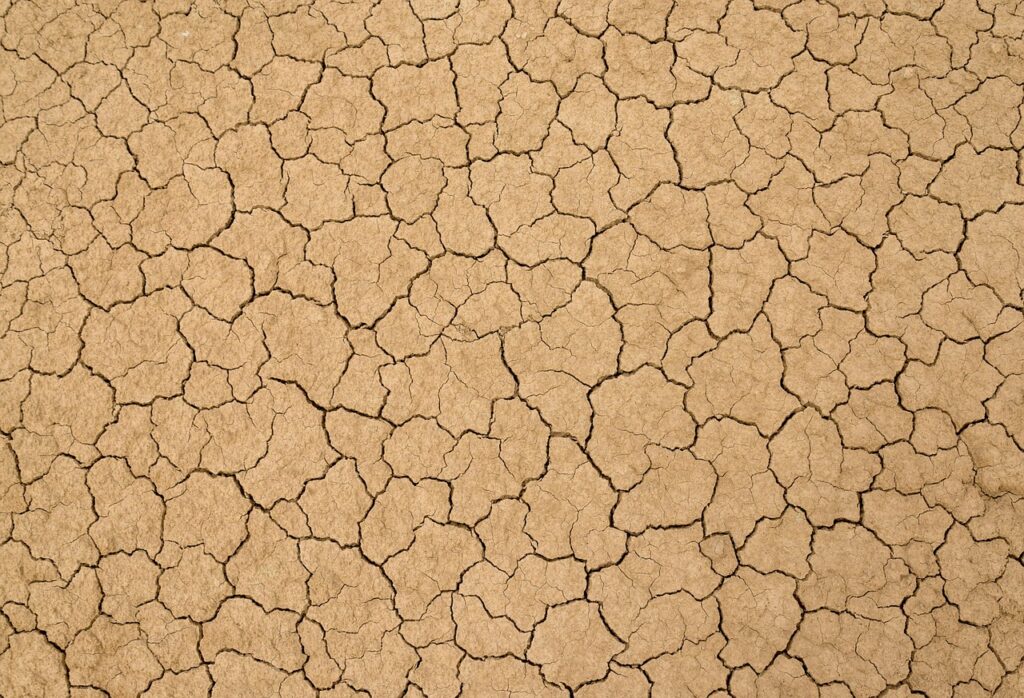

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas declara que el término de ‘crisis hídrica’ que se utiliza habitualmente ya no se ajusta a la realidad, ya que hay daños irreversibles que han llevado a muchas cuencas y reservas a un punto sin retorno.

En medio del agotamiento crónico de las aguas subterráneas, la degradación de la tierra y el suelo, la deforestación y la contaminación, todo ello agravado por el calentamiento global, un informe de la ONU ha declarado hoy el inicio de una era de bancarrota hídrica mundial.

Según el nuevo informe, los términos habituales “estrés hídrico” y “crisis hídrica” no reflejan la realidad actual en muchos lugares: una situación caracterizada por pérdidas irreversibles de capital hídrico natural y la incapacidad de recuperar los niveles históricos. Por eso, los autores instan a los líderes mundiales a facilitar “una adaptación honesta y basada en la ciencia a una nueva realidad”.

“Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota”, afirma el autor principal, Kaveh Madani, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).

Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota

Kaveh Madani, UNU-INWEH

En términos financieros, el informe afirma que muchas sociedades no solo han gastado en exceso sus “ingresos” anuales renovables de agua procedentes de ríos, suelos y nieve acumulada, sino que han agotado sus “ahorros” a largo plazo en acuíferos, glaciares, humedales y otros depósitos naturales.

Esto ha dado lugar a una lista cada vez mayor de acuíferos reducidos, terrenos hundidos en deltas y ciudades costeras, lagos y humedales desaparecidos y una pérdida irreversible de biodiversidad.

El informe de la UNU se basa en un artículo publicado en la revista Water Resources Management, que define formalmente la quiebra hídrica como la sobreexplotación persistente de las aguas superficiales y subterráneas en relación con los caudales renovables y los niveles seguros de agotamiento; y la consiguiente pérdida irreversible o prohibitivamente costosa del capital natural relacionado con el agua.

Sistemas hídricos interconectados

Aunque no todas las cuencas y países se encuentran en bancarrota hídrica, Madani afirma que “suficientes sistemas críticos en todo el mundo han superado estos umbrales. Estos sistemas están interconectados a través del comercio, la migración, las retroalimentaciones climáticas y las dependencias geopolíticas, por lo que el panorama de riesgo global se ha alterado fundamentalmente”.

El 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua.

Según el informe, uno de los puntos críticos está en la región de Oriente Medio y África del Norte, donde el alto estrés hídrico, la vulnerabilidad climática, la baja productividad agrícola, la desalinización intensiva en energía y las tormentas de arena y polvo “se entrecruzan con economías políticas complejas”.

En algunas partes del sur de Asia, la agricultura dependiente de las aguas subterráneas y la urbanización han provocado descensos crónicos de los niveles freáticos y hundimientos locales. Y en el suroeste de Estados Unidos, el río Colorado y sus embalses “se han convertido en símbolos de promesas de agua de forma excesiva”.

Basándose en conjuntos de datos globales y pruebas científicas recientes, el informe presenta un panorama estadístico desolador de las tendencias, causadas en su gran mayoría por los seres humanos. Por ejemplo, el texto arroja que un 50 % de los grandes lagos de todo el mundo han perdido agua desde principios de la década de 1990 (con un 25 % de la humanidad dependiendo directamente de esos lagos).

También destaca que un 50 % del agua doméstica mundial ahora se obtiene de las aguas subterráneas y más del 40 % del agua de riego se extrae de acuíferos que se están agotando.

Además, unas 410 millones de hectáreas de humedales naturales —casi igual al tamaño de toda la Unión Europea— han desaparecido en las últimas cinco décadas, y se ha perdido más del 30 % de masa glaciar mundial desde 1970.

Esta situación provoca que el 75 % de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 4 000 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de agua al menos un mes al año.

170 millones de hectáreas de tierras de cultivo en riesgo

Además, 170 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadío están sometidas a un estrés hídrico alto o muy alto, lo que equivale a la superficie de Francia, España, Alemania e Italia juntas, con la inseguridad alimentaria que conlleva.

“Millones de agricultores intentan cultivar más alimentos a partir de fuentes de agua que se reducen, están contaminadas o están desapareciendo. Sin una rápida transición hacia una agricultura inteligente en el uso del agua, la bancarrota hídrica se extenderá rápidamente”, dice Madani.

Según explican los autores, una región puede sufrir inundaciones un año y seguir estando en bancarrota hídrica, añade, si las extracciones a largo plazo superan la reposición. En ese sentido, la bancarrota hídrica no tiene que ver con lo húmedo o seco que parezca un lugar, sino con el equilibrio, la contabilidad y la sostenibilidad.

“Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes y han cruzado umbrales irreversibles para constituir una condición a escala planetaria”, afirma el autor.

Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes

Kaveh Madani, UNU-INWEH

Pero Madani señala que las consecuencias se extienden entre regiones: “los efectos se propagan por los mercados mundiales, la estabilidad política y la seguridad alimentaria en otros lugares. Esto hace que la quiebra hídrica no sea una serie de crisis locales aisladas, sino un riesgo global compartido que exige un nuevo tipo de respuesta: gestión de la quiebra, no gestión de crisis”.

El agua, un recurso limitado

Por eso, los autores reclaman que se reconozca el agua como una limitación y una oportunidad para cumplir los compromisos en materia de clima, biodiversidad y tierra.

Ana Allende, profesora de investigación del CSIC experta en seguridad alimentaria y calidad de aguas ajena al estudio, destaca que en Europa, aunque tradicionalmente se perciba como una región menos vulnerable, los problemas siguen existiendo: sobreexplotación de acuíferos, especialmente en zonas agrícolas intensivas, degradación de ríos y humedales; pérdida de calidad del agua por contaminación difusa y urbana, y una creciente frecuencia de sequías prolongadas, especialmente en el Mediterráneo.

La principal implicación para Europa es que no puede seguir abordando la escasez únicamente mediante mejoras de eficiencia, reutilización o nuevas infraestructuras

Ana Allende, CSIC

“El informe apunta a la necesidad de aceptar que algunos impactos son irreversibles y que la gestión del agua debe orientarse a prevenir más daños, redistribuir riesgos y costes de forma justa y adaptar los sistemas socioeconómicos a una disponibilidad de agua estructuralmente menor”, concluye.

Fuente/SINC Derechos: Creative Commons. Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

Francisca Toledo, será la futura ministra de Medio Ambiente .

La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.

Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.

La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.

Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.

Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).

Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.

Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.

Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.

La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.

Fuente/Pulso/LaTercera

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

¿Se quedarán sin nieve los Pirineos por culpa del cambio climático?

La nieve es uno de los elementos más característicos de las montañas y del invierno en gran parte del mundo. Más allá de su valor paisajístico, esta desempeña un papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas de montaña y en múltiples actividades socioeconómicas.

Sin embargo, la nieve es también un componente del sistema climático especialmente sensible al calentamiento global. En las últimas décadas, su cantidad, duración y comportamiento han mostrado cambios significativos.

No nieva igual todos los inviernos

La nieve presenta una marcada variabilidad temporal y espacial. En las montañas de la península ibérica, los inviernos pueden alternar entre años con abundantes nevadas y otros casi sin nieve.

Esta variabilidad no es homogénea. Las cotas bajas y sectores como el Pirineo oriental son más irregulares debido a su posición frente a los flujos atlánticos, mientras que cordilleras occidentales y septentrionales actúan como barrera, captando la mayor parte de la humedad y dejando condiciones más secas hacia el este. Este fenómeno, conocido como sombra pluviométrica, también es observable en otras montañas españolas como Sierra Nevada.

A escala local, además, el relieve y el viento influyen también en la acumulación de nieve. En conjunto, estos factores hacen que las tendencias espacio-temporales de la nieve muestren una elevada heterogeneidad.

¿Hay menos nieve en el hemisferio norte?

A escala del hemisferio norte, la cobertura de nieve ha disminuido de forma acelerada desde la década de 1980. Este descenso se atribuye principalmente al aumento de la temperatura vinculado al cambio climático de origen antrópico. Este fenómeno ha dado lugar a lo que se conoce como sequía nival hidrológica, es decir, cuando la acumulación de nieve es insuficiente o la fusión es demasiado rápida y se genera un déficit respecto a un periodo histórico concreto.

Aun así, durante la estación fría, en cotas elevadas y en latitudes altas, la acumulación de nieve depende más de la precipitación que de la temperatura. En las latitudes medias de la cuenca del Mediterráneo, la precipitación presenta una elevada variabilidad anual y decadal, sin que se observen tendencias claras a lo largo del periodo histórico.

En los Pirineos, en cotas elevadas (>2 000 m), donde las temperaturas se mantienen bajo cero, las tendencias recientes (2000-2020) son neutras o ligeramente positivas. Sin embargo, en periodos más largos (1958–2017) se observa una disminución generalizada del número de días con nieve en el suelo y del espesor medio.

Además, en este sistema montañoso se detecta una fusión cada vez más temprana en la temporada y más intensa, asociada a un aumento de la energía disponible para derretir la nieve. Este fenómeno se ha relacionado con una mayor frecuencia de situaciones anticiclónicas durante la primavera. Estos periodos de estabilidad atmosférica favorecen la entrada de masas de aire templado, incrementan la radiación y el calor sensible, y aceleran la fusión. Estas situaciones atmosféricas se producen actualmente con temperaturas más elevadas debido al calentamiento global.

¿Qué pasará en el futuro?

Los estudios basados en simulaciones climáticas coinciden en proyectar una disminución de la nieve en el hemisferio norte, independientemente del modelo climático utilizado y del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero considerado, tanto moderado como alto.

En los Pirineos, las proyecciones apuntan a una reducción generalizada de la nieve, especialmente en las cotas bajas, donde pequeños aumentos de temperatura determinan si la precipitación cae en forma de nieve o de lluvia.

Aun así, la nieve no desaparecerá de esta cadena montañosa, ni siquiera a finales de siglo. En concreto, las proyecciones para finales del siglo XXI (2080–2100) anticipan reducciones de la precipitación nival que oscilan entre el −9 % en un escenario de emisiones moderadas (entre 2 500 y 3 000 m) y el −29 % en un escenario de altas emisiones (entre 1 000 y 1 500 m), en comparación con el clima histórico (periodo 1960–2006).

Estos cambios afectan también la duración de la temporada de nieve, la rapidez de la fusión y los picos de escorrentía, es decir, el agua que circula por la superficie. Un aumento de 1 °C puede reducir hasta un 30 % la nieve estacional a 1 500 m.

Además, estudios recientes indican que el aumento de la temperatura debido al cambio climático contribuye a una mayor evaporación y a una mayor cantidad de humedad disponible en la atmósfera, lo que puede dar lugar a un incremento de episodios extremos de precipitación en forma de nieve, como la borrasca Filomena de 2021, siempre que la temperatura se sitúe por debajo del punto de fusión.

Implicaciones para el clima y los ecosistemas

La nieve es un factor clave en las zonas de montaña. Actúa como un regulador hidrológico natural: almacena agua durante los meses fríos y la libera de forma progresiva en primavera y verano. Su disminución altera los picos de escorrentía, afecta a la disponibilidad de recursos hídricos y condiciona la producción hidroeléctrica.

La nieve desempeña un papel fundamental en el clima debido a su alto albedo, ya que refleja gran parte de la radiación solar. La pérdida de cobertura nival incrementa la absorción de energía en la superficie, generando retroalimentaciones que aumentan la temperatura.

Los cambios en la nieve influyen también en los ecosistemas de montaña, en la fenología de la vegetación –en sus ciclos biológicos– y en la evolución de los glaciares, que dependen de una cubierta nival persistente para retrasar la exposición del hielo durante el verano. Además, el aumento de episodios de lluvia sobre nieve, favorecidos por temperaturas más elevadas, puede desencadenar crecidas rápidas e inundaciones, como la ocurrida en el municipio de Vielha (Lérida) en 2013, con elevados costes económicos.

En este contexto, el cambio climático plantea un desafío estructural para los sistemas naturales y económicos de montaña. Afrontar este nuevo escenario requiere avanzar en estrategias de adaptación y mitigación que permitan gestionar el agua, el territorio y las actividades de montaña.

Fuente/The Conversation / Creative Commons

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

Conversación

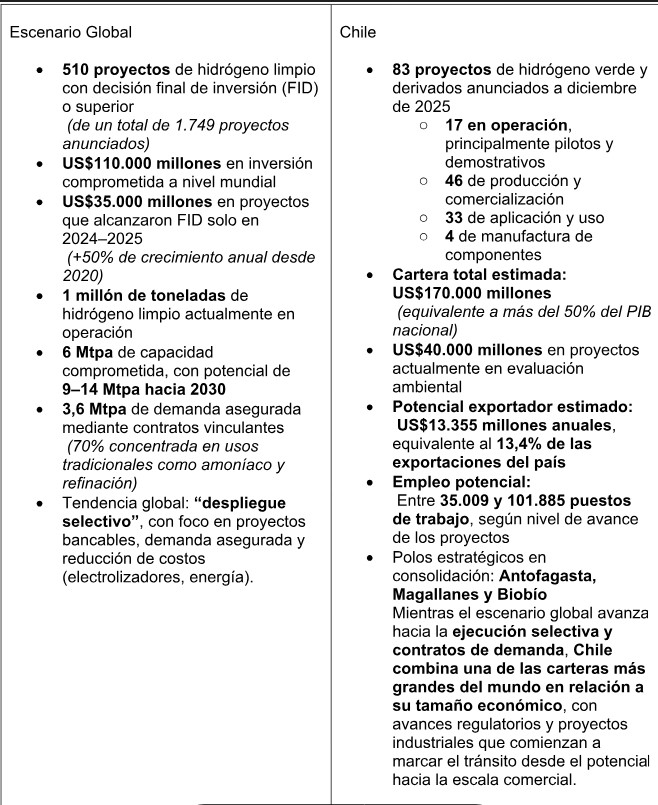

H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde

En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.

En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.

Chile Desarrollo Sustentable

www.chiledesarrollosustentable.cl

www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS

twitter.com/CDSustentable

#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoDía Internacional de la Energía Limpia: cuánto ha avanzado el mundo y qué sigue pendiente de la transición global

-

Desarrollo Sostenible1 semana ago

Desarrollo Sostenible1 semana agoVivamos Circular supera su meta 2025 y transforma más de 30 toneladas de plásticos en un nuevo espacio comunitario en Pudahuel

-

Innovación1 semana ago

Innovación1 semana ago10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor entra en su recta final con vitrina semanal para sus participantes en televisión abierta

-

Cambio Climático6 días ago

Cambio Climático6 días agoENGIE avanza en la construcción de su primer sistema de almacenamiento integrado a un parque eólico en Chile

-

Innovación6 días ago

Innovación6 días ago“La Alegría de Emprender”: Genias y CORFO abren postulaciones a beca para impulsar negocios liderados por mujeres

-

Conversación1 semana ago

Conversación1 semana agoEl mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU